企業型確定拠出年金(企業型DC)の出口戦略とは?受取開始時期や受取方法を検討しよう

企業型確定拠出年金(企業型DC)の出口戦略とは?受取開始時期や受取方法を検討しよう

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が従業員のために導入する私的年金制度です。従業員が自分の責任で運用しながら老後資金を用意する点が特徴で、運用成績に基づいて一時金や年金として受け取ります。

ライフスタイルは人それぞれ異なるため、企業型確定拠出年金の出口戦略は個人で異なります。つまり、どのように受け取るべきか、いつまで運用を続けるべきかは個人のライフスタイルに応じて決めなければなりません。

今回は、企業型確定拠出年金の出口戦略について解説します。従業員から質問を受ける可能性があるため、事業主の方も出口戦略の考え方を知っておきましょう。

1. 企業型確定拠出年金とは?仕組みと基本を解説

企業型確定拠出年金とは、企業が従業員のために設ける福利厚生制度の一つです。「年金」という言葉があるように、老後資産を計画的に作るための制度です。

2. 企業型確定拠出年金の出口戦略の考え方

企業型確定拠出年金が普及している背景として、年金制度の見直しや個人年金受給額の減少懸念が挙げられます。

「公的年金だけで生活を送れるかわからない」という不安から、従業員の将来設計をサポートする仕組みとして、企業型確定拠出年金が注目されています。

企業型確定拠出年金の出口戦略の考え方について、詳しく見ていきましょう。

①出口戦略とは?考え方の基本

出口戦略とは、資産運用の成果やライフスタイルなどを踏まえ、その目的に応じた最適な資産の受取方法を考えることです。せっかく資産運用をして効果的にお金を増やせても、お金を活用できなければ意味がありません。

特に、受取方法に選択肢がある企業型確定拠出年金においては、出口戦略を考えることが重要です。

出口戦略においては、まず自分のライフプランを考えましょう。「何歳まで働くのか」「公的年金を繰り下げ受給する予定はあるのか」など、さまざまな事情を勘案したうえで、退職後の生活設計を具体化する必要があります。

②確定拠出年金の受け取り方の種類

企業型確定拠出年金の受取方法には、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」という3つの選択肢があります。それぞれに特徴があるため、自分のライフスタイルや老後の資金計画に応じた方法を検討しましょう。

| 受取方法 | 特徴 |

| 一時金 | 運用している年金原資をまとめて受け取る |

| 年金 | 運用している年金原資を年金で少額ずつ受け取る |

| 一時金と年金の併用 | 当面必要な分だけ一時金で受け取り、残りは年金で受け取る |

一時金による受け取りは、積み立てた年金資産を一度に全額受け取る形態です。住宅ローンの繰り上げ返済や子どもの学費など、大きな資金が必要な場合に適しています。

また、まとまった資金を計画的に使えるという方にとっても、向いている方法です。

年金形式での受け取りは、公的年金と同じように、定期的に一定額を受け取ります。老後の生活費を安定的に補填できるため、まとまったお金を使いこなせるか不安がある方に向いています。

一時金と年金を併用すれば、当面必要な分だけ一時金で受け取り、その他の部分は年金で受け取れます。まとまった出費に対応しながらも、継続的に収入を得られるため、柔軟な資金設計を立てられるでしょう。

③おすすめの受け取り方法とは

一時金での受け取りと年金での受け取りが向いている人の特徴をまとめると、以下のとおりです。

| 一時金での受け取りが向いている人 | ・大きな支出の予定がある人

・税制上のメリットを活用したい人 ・受け取ったお金で資産運用を考えている人 ・まとまったお金を計画的に使える人 |

| 年金での受け取りが向いている人 | ・安定した収入を希望する人

・公的年金の上乗せで安定収入が欲しい人 ・まとまったお金を管理できる自信がない人 |

一時金として受け取る方法の最大の特徴は、積み立てた資金を一括で受け取り、自由に活用できる点です。例えば、ローンを完済する資金に充てたりNISAで運用したり、さまざまな用途で柔軟に活用できます。

一方で、年金形式での受け取りは定期的に一定の金額を受け取れるため、老後の生活費や日常の支出に充てやすいメリットがあります。安定した収入源として計画的な生活設計を立てやすく、長期間にわたる経済的な安定感を得られるでしょう。

④受け取り方に応じた税制面での注意点

受け取り方法によって税制の取り扱いは異なるため、適切な選択を行うことが重要です。

| 受取方法 | 所得分類 | 適用される控除 |

| 一時金 | 退職所得(分離課税) | 退職所得控除 |

| 年金 | 雑所得(総合課税) | 公的年金等控除 |

一時金で受け取る場合、退職所得控除が適用されます。また、退職所得は他の所得と合算しない分離課税であるため、課税額を抑えられるメリットがあります。

一方で、年金形式での受け取る場合は雑所得として総合課税の対象です。社会保険料にも影響するため、税額や社会保険料額を含めて考えると、一時金よりも負担が上昇する可能性が考えられるでしょう。

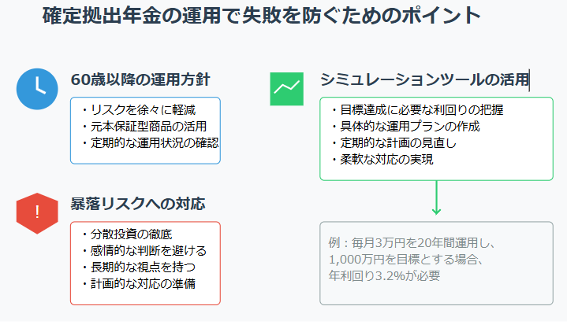

3. 失敗を防ぐために資産運用中に意識すべきポイント

企業型確定拠出年金で受け取れる金額は運用成績に基づきます。出口戦略を考えたあとは、どのように運用すべきかを考えましょう。

経済状況やライフステージの変化に応じて運用資産を柔軟に見直しつつ、必要に応じて方針の変更や資産の再配分を検討する必要があります。出口戦略がしっかりしていれば、こうした判断もスムーズに行えるでしょう。

①60歳以降の運用方針の見直し

高齢になるほど運用期間が限られてくるため、60歳以降はリスクを徐々に小さくするのが一般的です。

具体的には、元本確保型商品や債券を主体としたポートフォリオの構築が考えられます。これにより、資産の目減りリスクを軽減しつつ、安定した資産形成が見込めます。企業型確定拠出年金には元本確保型商品もあるため、あわせて活用しましょう。

運用中は定期的に運用状況を点検し、資産残高や運用の方向性が目標に沿っているかを確認することが不可欠です。理想としている退職後の生活を実現するためにも、こまめに運用状況を確認してみてください。

②暴落リスクに対する対応策

市場の暴落は、すべての投資家が直面する可能性のあるリスクです。リーマンショックやコロナショックのような暴落は、いつ起こるか分かりません。

運用中は、暴落が発生した場合に資産をどのように守るかを事前に計画しておくことが重要です。事前の対策としては、異なる資産クラスや地域に投資先を分散する方法が挙げられるでしょう。

分散投資を徹底することで、一部の市場で暴落が発生しても、全体のポートフォリオに与える影響を軽減できます。

また、市場の暴落が起きた際には感情的な決断を避け、計画通りの対策を冷静に実行することが大切です。パニックになり運用資産をすべて元本確保型商品に預け替えてしまうと、その後の回復局面で資産を増やすチャンスを逃します。

③シミュレーションツールの活用

シミュレーションツールを活用すれば、自分の目標を達成するために必要な利回りを把握できます。

例えば、拠出額が毎月3万円を20年間運用する場合、1,000万円を目標金額とするなら3.2%の利回りが求められます。この場合、ポートフォリオに株式を組み込んで、積極的にリターンを目指す必要があるでしょう。

このように、シミュレーションを用いることで運用のプランを具体化できます。経済状況や個人のライフステージの変化に応じて、計画を見直す必要が生じることがありますが、都度シミュレーションすれば柔軟に対応できるでしょう。

4. 企業型確定拠出年金における投資の基本

企業型確定拠出年金では、多彩な運用の選択肢を提供しており、投資信託を活用すれば効果的な資産形成が可能です。

投資信託を選択する際には、商品ごとの運用成績や手数料体系、ファンドの運営方針などを比較検討しましょう。

①投資信託を活用した運用のポイント

企業型確定拠出年金で選択できるのは、主に以下の2種類の商品に大別できます。

| 元本確保型商品 | 元本割れがない保険や預金 |

| 元本変動型商品 | 元本が変動する可能性がある投資信託 |

効率よく資産を増やすためには、投資信託を活用しましょう。効率的に資産を増やすためには、ある程度のリスクを取った運用が欠かせません。

投資信託を購入する際には、分散投資を意識しましょう。株式や債券、不動産などさまざまな資産クラスや国・地域ごとに投資先を分けることで、リスクを分散できます。

自分に合った投資信託を選ぶためにも、投資信託の運用方針や商品の特性をしっかりと理解しましょう。企業型確定拠出年金での運用は長期になるため、長期的な視点で資金計画を立てることが重要です。

②元本確保型商品の活用方法

元本確保型商品は「増やす」という面では不向きですが、「守る」という点で有用です。年齢を重ねて退職の時期が近付いてきたら、出口戦略の一環として元本確保型商品の活用を検討しましょう。

元本確保型商品は、文字通り元本が保証されており、確実に資産を守れます。ある程度運用で資産を増やし、「受け取りに備えて元本を守りたい」というフェーズに入ったら、元本確保型商品にスイッチングするとよいでしょう。

一方で、リスク商品である投資信託には元本割れのリスクがあります。資産形成期においては投資信託を活用し、資産活用期が近付いてきたら元本確保型商品を活用しましょう。

このように、自身の年齢やライフスタイル、リスク許容度を考慮してバランスを取ることが大切です。大切な老後資金を用意するためにも、ライフステージごとに合っている商品を選択しましょう。

③年代に応じた投資配分の考え方

20代や30代などの若い世代では、比較的長期の運用期間を確保できるため、積極的にリスクを取れます。高いリターンと成長が期待できる株式を中心としたポートフォリオを組み、長期的な視点で資産の増加を狙うのが合理的です。

40代や50代以上の年代では、老後資金の備えを視野に入れるため、投資配分を見直す必要性が出てきます。安定性を重視した債券や元本確保型商品の割合を高め、安定的な運用にシフトするケースが一般的です。

企業型確定拠出年金は運用益が非課税になる税制メリットがあります。このメリットを効果的に活用するためにも、資産形成期にある方は積極的にリターンを目指すとよいでしょう。

④投資初心者が注意すべきポイント

投資初心者の方は、まず運用商品について正しく理解することが大切です。投資は「ローリスク・ローリターン」「ハイリスク・ハイリターン」が鉄則です。

元本確保型商品は、その名の通り元本が保証されているため、リターンは控えめです。一方、元本変動型商品は長期的に高いリターンが期待できるものの、元本割れのリスクを抱えます。

さらに、運用商品を選ぶ際には手数料にも目を向けましょう。手数料が高い商品を選んでしまうと、長期間にわたって運用する中で、せっかく得られた利益が削られてしまう可能性があります。

運用する商品を選定する段階で手数料の詳細を確認し、コストパフォーマンスの高い商品を選びましょう。

5. 企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)は併用できる

確定拠出年金制度には、企業が福利厚生の一環で行う「企業型」と、「個人型」であるiDeCoがあります。それぞれ老後資金の形成を目的とした制度で、両制度は併用が可能です。

iDeCoは、個人が自主的に掛金を拠出して運用する制度です。拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、運用益が非課税となる税制優遇を活用しながら資産を形成できます。

両制度を併用すれば、より多くの金額を非課税投資できます。非課税で投資できる金額が増えれば、より効率よく自分の老後資金を用意できる可能性が考えられるでしょう。

6. 企業が企業型確定拠出年金を導入するメリット

従業員の資産形成を支援するために、企業型確定拠出年金は有用な制度です。従業員だけでなく、企業にも多くのメリットをもたらす制度として、導入する企業が増えています。

企業が拠出した掛金は、全額を福利厚生費として損金算入が可能です。また、退職金制度のように企業の責任で積み立てたり運用したりする必要がありません。企業としては退職給付債務が発生しないため、財務負担が大幅に軽減されます。

さらに、企業型確定拠出年金を導入し従業員の福利厚生を充実させれば、企業の魅力が高まります。人材採用・人材確保・人材定着によい影響を与える可能性が考えられるでしょう。

7. まとめ

企業型確定拠出年金の出口戦略は、個人のライフプランや資産状況などに応じて考える必要があります。どのような老後生活を送りたいのかによって、加入中に選択する運用商品や、最適な受取方法は異なります。