老後の年金受取りの平均額はいくら?平均受給額や計算方法を解説

年金受給額は、多くの人々にとって老後の生活設計の基盤となる重要なポイントです。保険料の納付実績や働き方によって、受給できる年金額は異なります。

年金受給額は個人で差がある以上、自分の受給額を正確に把握し、受給額に基づいた生活設計をする必要があります。自らの状況に応じた受給額を正確に把握することは、安定した老後生活を送るための第一歩といえるでしょう。

今回は、年金の平均受給額や計算方法を解説します。

1. 老後に受け取れる年金の種類

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建てです。1階部分の国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が基本的に対象とし、主に自営業者やフリーランス・学生・専業主婦(夫)などが加入します。

一方、2階部分の厚生年金は会社員や公務員などの被用者が加入する年金制度です。一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険に加入するため、パートやアルバイト勤務でも、厚生年金を受給できる可能性があります。

厚生年金に加入していると、国民年金と厚生年金を受給できるため、受け取れる金額が国民年金のみの場合よりも高くなる傾向にあります。いずれの年金制度も、日本の社会保障制度の基盤となるため、将来の不安を軽減するためにも自分が受給できる年金を把握しましょう。

①国民年金とは?特徴と加入条件

国民年金は、日本の公的年金制度の基盤として機能し、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられています。

60歳以上65歳未満でも、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、20歳から60歳までの保険料納付月数が480ヶ月未満の人は任意加入できます。

なお、国民年金の受給額は保険料の納付状況に基づいて計算します。令和6年度において満額の保険料を納付したときは月額68,000円(年額816,000円)を受給でき、保険料を納付していない期間や免除を受けた期間がある場合、受給額が減少する仕組みです。

現行制度において、受給開始年齢のベースとなるのは65歳です。しかし、受給開始年齢を60歳に繰り上げたり66歳以降に繰り下げたりする(最長で75歳まで)ことも可能で、受け取るタイミングは柔軟に調整できます。

②厚生年金の仕組みと会社員への影響

厚生年金は、会社員や公務員を対象とした2階部分にあたる公的年金制度です。保険料は労使折半で、給与から自動的に保険料が差し引かれる仕組みになっています。

なお、受給額は保険料の納付状況や賃金額などを踏まえて計算します。長期間勤続するほど、加入期間中の賃金が高いほど、将来受け取る年金額は増加する仕組みです。

2. 公的年金の平均受給額と実態

厚生労働省の「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和4年度における日本の年金受給額は以下のとおりでした。

| 年金の種類 | 平均受給額 |

| 国民年金 | 男性:月額59,040円

女性:月額54,112円 全体の平均:56,428円 |

| 厚生年金 | 男性:月額163,875円

女性:月額104,878円 全体の平均:144,982円 |

なお、年齢別の平均受給額は以下のとおりです。

| 年金の種類 | 平均受給額 |

| 国民年金 | 65~69歳:57,829円

70~74歳:57,084円 75~79歳:56,205円 80~84歳:56,139円 85~89歳:56,044円 90歳以上:51,974円 |

| 厚生年金 | 65歳:143,504円

70歳:141,350円 75歳:144,523円 80歳:151,109円 85歳:159,289円 |

国民年金の平均受給額は月額5万円台で、国民年金だけで老後生活を送るのは現実的とはいえません。一方で、厚生年金の平均受給額は14万~15万円台となっています。

①高齢無職夫婦世帯の生活費の目安

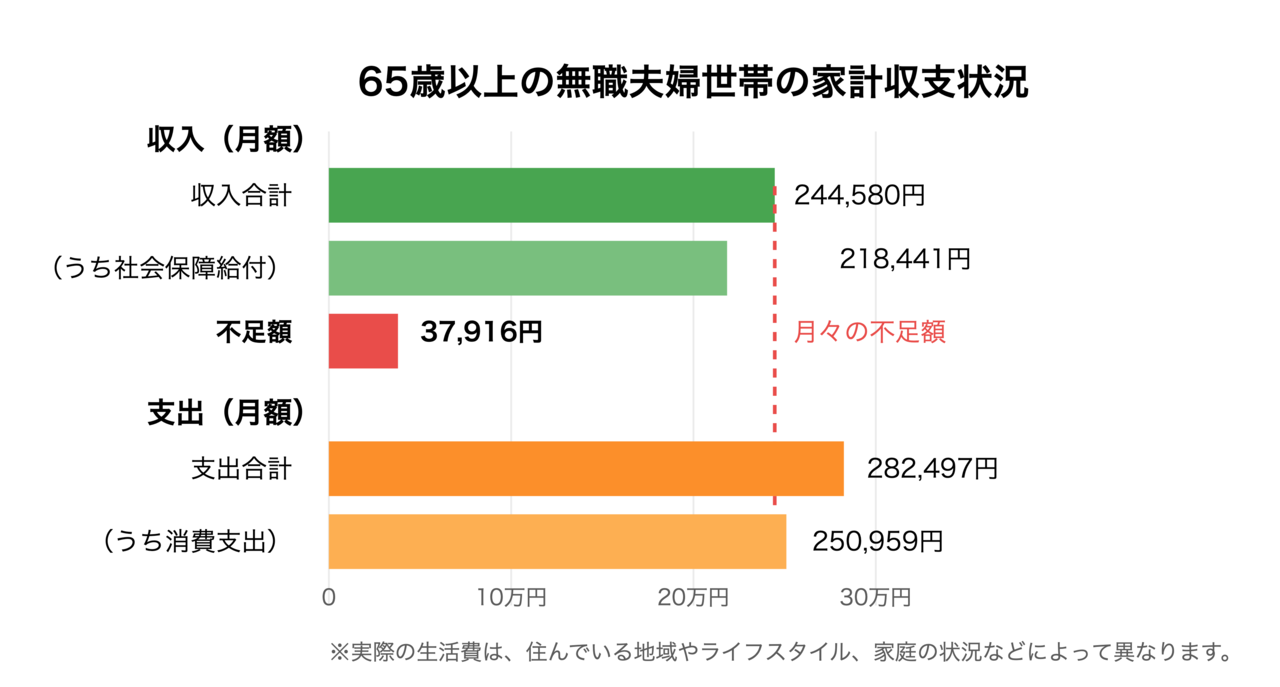

なお、総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の家計収支状況は以下のとおりでした。

● 収入合計:244,580円(うち社会保障給付218,441円)

● 支出合計:282,497円(うち消費支出250,959円)

● 毎月の収支:マイナス37,916円

実際の生活費は、住んでいる地域やライフスタイル、家庭の状況などによって異なります。年金だけでは老後の生活を十分にまかないきれない場合がある一方で、年金だけで生活費をカバーできる場合も考えられるでしょう。

ただし、老後の生活では医療費や介護費用など、予想外の支出が発生する可能性があります。そのため、しっかりとした資金計画を立てておくことが大切です。

②共働き夫婦でシミュレーション

令和4年のデータをもとに共働き夫婦の年金受給額をシミュレーションすると、以下のようになります。

● 男性:月額163,875円

● 女性:月額104,878円

● 合計:268,753円

夫婦がそれぞれ厚生年金を受給できれば、より経済的な安心感が増すでしょう。

③専業主婦がいる世帯でシミュレーション

夫婦で受け取れる年金受取り額は、各自の厚生年金の加入状況や収入額などによって異なります。日本年金機構によると、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は月額230,483円でした。

ただし、このモデルは夫婦の一方が老齢厚生年金を受け取れない想定です。昨今のように共働き世帯がスタンダードとなっている状況では、現実的とはいえないでしょう。

なお、現行制度において専業主婦(夫)は国民年金制度の「第3号被保険者」となり、自ら保険料を負担することなく年金の受給資格を得られます。

④単身の会社員がもらえる額を予測

単身の会社員がもらえる年金額は、厚生労働省の資料を参考にすると、男性と女性では受け取れる金額に違いがあります。

● 男性:月額163,875円

● 女性:月額104,878円

男性のほうが一般的に女性よりも勤続年数が長く、給与水準が高い傾向があるため、受給できる厚生年金額が多くなっています。

一方で、女性は育児や介護などで労働時間を短縮したり休業期間が生じたりするため、平均的なデータで見ると年金額が少なくなっています。

3. 年金を取り巻く重要な変動要因

公的年金の受給額は、物価上昇率や賃金上昇率などの影響で変動する点が特徴です。

また、年金の支給水準を維持するために「マクロ経済スライド」という仕組みもあります。

①物価や賃金の変化が受給額に与える影響

物価の変化や賃金の上昇は、年金受給額に影響を及ぼします。物価が上昇すると、生活必需品やサービスの価格が高騰するため、年金受給者が実際に購入できる商品の量が減少します。

そのため、物価上昇が起こると年金額も上昇する仕組みとなっているのです。実際に、前年の物価上昇率が3.2%・過去3年間の名目賃金上昇率が3.1%だった影響を受け、2024年度の年金支給額は2.7%引き上げられました。

年金支給額が物価上昇や賃金上昇に追いつかない場合、実質的には年金受給者の生活水準が低下することがあります。特に、年金受給者は固定収入で物価上昇に対する影響を強く受けるため、毎年調整が行われます。

②マクロ経済スライドとは?仕組みを解説

年金制度は、現役世代が高齢者を支える「世代間扶養」に基づいています。将来世代が受け取る年金も考慮されており、「世代間公平性」を保つための制度の一つがマクロ経済スライドです。

マクロ経済スライドは、現役世代の人口減少や平均余命の延びを考慮して、賃金や物価による年金額の改定率から「スライド調整率」を差し引くことです。これにより、年金の給付水準を抑制し、年金財政の健全性を保ちます。

年金額は、通常であれば前年の物価上昇率や賃金上昇率に基づいて改定されます。マクロ経済スライドが適用されると、これらの上昇率からスライド調整率を引いた額が、実際の年金改定率となるのです。

例えば、物価上昇率が2.5%でスライド調整率が0.6%の場合、実際の年金改定率は1.9%となります。このように、少子高齢化による現役世代の負担増加や年金財源の確保という課題に対応するために、マクロ経済スライドは大切な役割を果たしています。

4. 個人年金や私的年金で老後資金を補う方法

老後の生活資金を確保するためには、公的年金に加えて私的年金の活用が挙げられます。個人年金や企業年金といった私的年金を活用し、3階部分にあたる年金を用意することで、老後生活における経済的な不安を軽減できるでしょう。

①私的年金に加入するメリット

私的年金に加入することで、公的年金の上乗せとなる自分専用の年金を用意できます。他の人よりも大きな経済的な安心感を得つつ、生活水準を維持する一助となるでしょう。

私的年金にはさまざまな種類がありますが、積立方法や運用の選択肢が異なります。例えば、企業型確定拠出年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)は運用しながら年金を用意する制度で、運用益が非課税になる税制優遇があります。

②おすすめの私的年金が企業型確定拠出年金

私的年金の中でも、特におすすめの制度が企業型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金は、私的年金の中でも特に資産形成に優れた制度として注目されています。

「従業員が安心して働ける環境を整備したい」と考えている事業主の方は、企業型確定拠出年金の導入を検討するとよいでしょう。事業主が掛金を拠出して従業員が運用する仕組みや、従業員が給与の中から自ら掛金を拠出する「選択制」という仕組みがあります。

企業型確定拠出年金の代表的なメリットは、運用益が非課税になる点です。掛金の運用方法を従業員が自ら選択できるため、各自の運用スタンスやリスク許容度に応じて、最適な方法で資産形成に着手できるでしょう。

なお、企業型確定拠出年金は役員1人の小規模企業でも導入できます。導入までのハードルが低いため、多くの企業にとって利便性が高い福利厚生制度といえるでしょう。

5. まとめ:年金の受給額を把握して計画的な生活設計を

公的年金制度は、老後生活を支える貴重な収入源です。平均受給額を参考にしたり、ねんきん定期便やねんきんネットを見たりすれば、具体的な金額を把握できます。

年金受給額をしっかりと把握することは、老後の生活設計を立てるうえで欠かせません。老後生活の収支をシミュレーションした結果、公的年金だけで不足する場合は、私的年金で老後資金を用意する必要があります。

事業主の方が、従業員の資産形成をサポートするためにおすすめの制度が企業型確定拠出年金です。運用益が非課税になる税制優遇を受けながら、着実に老後の資産形成を進められるメリットがあります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL:050-3645-9040

※導入に関するご相談を承っております。個人の方の質問はお答えできませんのでご了承ください。