役員退職金の損金算入時期はいつ? 役員退職慰労金の計算方法も解説

役員退職金の損金算入時期はいつ? 役員退職慰労金の計算方法も解説

役員退職金は、適切な対応を行うことで損金算入できます。損金算入する時期は、原則として株主総会の決議によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。

損金算入の時期や社会通念上の相当額を誤ると、税務署から指摘を受けて追徴課税となる可能性があります。退職する予定の役員がおり、役員退職金を支給する際には注意しましょう。

今回は、役員退職金を損金算入する時期について解説します。

1. 役員退職慰労金(役員退職金)とは

役員退職慰労金の損金算入は、その支給時期や手続きの適正性が重要です。通常、株主総会での決議完了や実際の支払いによって損金算入が認められるのが一般的です。また、役員退職慰労金は国税庁のホームページにも記載されている通り、支給額が合理的であることが求められます。例えば、役員在任期間が5年の場合、支給額が過大と判断されると、損金と認められない可能性があり、その判断基準として退職給与規程や同業他社の慣例が参考にされることがあります。

税務調査では、役員退職慰労金の2分の1が不相当とされる事もあり得ますので、金額の決定は税理士などの専門家に相談しながら行うようにしましょう。適切な稟議管理と手続きを行い、法令に基づいた運用を心がけることが重要です。

※本記事では、役員退職慰労金を役員退職金として記述します。

2. 労働者の退職金と役員退職金の違い

労働者の退職金は、一般的に就業規則や退職金規程に基づいて算定され、退職後に支給されます。(※退職日に支給されるケースは少ないです。)

3. 役員退職金の損金算入時期とは

損金算入時期とは、企業が税務上の経費として特定の支出を計上できる時期を指します。

役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。

ただし、実際に退職金を支払った事業年度において損金経理をした場合は、支払った事業年度において損金算入することも認められます。

なお、法人が退職年金制度を実施している場合に年金として退職金を支給する場合、年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。

労働者と役員の退職金についてまとめると、以下のとおりです。

| 項目 | 労働者の退職金 | 役員の退職金 |

|---|---|---|

| 性格 | 賃金の後払い的性格 | 在任中の功労に対する報酬的性格 |

| 支給基準 | 就業規則や労働協約に基づく | 規程と株主総会の決議に基づく |

| 金額の決定方法 | 一般的に勤続年数や退職時の給与に基づき算定 | 役員の在任期間、業績への貢献度などを考慮して個別に決定するのが一般的 |

| 損金算入の時期 | 債務(退職金)が成立し、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生した年度 | 原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度

実際に退職金を支払った事業年度において損金経理をした場合は、支払った事業年度において損金算入することも可能 |

4. 役員退職金の損金算入要件

役員退職金を損金算入するためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 退職金の金額が適正であること

- 退職金の支給を株主総会で決議すること

金額が適正であるかどうかは、他の同規模の企業や役員の貢献度などを基準にして判断されます。「功績倍率法」や「1年あたり平均額法」を用いて算出するのが一般的です。

多くの企業で導入されている功績倍率法では、以下の計算式で退職金額を算出します。

| 最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 |

- 報酬月額:退職直前の報酬

- 勤続年数:役員として従事した期間

- 功績倍率:役員として従事した期間や職責に応じた倍率(1.0~3.0倍が一般的)

また、役員退職金を適正に支給する際には、株主総会の決議が求められます。会社法上のルールに基づいて行う必要があり、決議において役員退職金の金額や支給のタイミングを正式に決定します。

株主総会の決議を通じて役員退職金が正式に認められることで、税務上の損金算入が可能です。適切な税務処理を行うためにも、議事録を作成しておくとよいでしょう。

5. 退職前のタイミングで役員退職金を支給する場合

役員退職金の支給は、企業で定めている役員退職金規程に基づいて行えば問題ありません。役員退任後数日以内に支給するのが一般的ですが、定款や株主総会の決議で決議すれば、退職前に支給することも可能です。

なお、役員退任前に退職金を支給する場合、株主総会の決議が行われた日または役員退職金が支払われた日に損金算入します。

退職後時間が経過してから支給する場合でも、退職からおおよそ3年以内に支給すれば問題とならないケースが一般的です。

また、3年以内の分割支給も認められています。

ただし、特段の事情がなく「利益調整の目的で意図的に支給時期を調整している」と税務署から指摘されると、損金算入が認められない可能性がある点に注意しましょう。

①退職後3年後に支給する場合(3年間未払いの場合)

役員退職金を退職後3年後に支給する場合には、特に注意が必要です。通常、役員退職金は退職から3年以内に支払うことが求められます。

そのため、それを超える場合、税務上の問題が発生する可能性が高まります。この場合、退職金が未払である理由が合理的でなければならず、例えば会社の経営難などが考慮されることがあります。

しかし、単に資金繰りの都合で遅延させた場合、損金算入が認められないこともあります。さらに、法人が保険等を活用して退職金の準備をする場合、未払金の扱いが複雑になることもあります。税務調査時には、未払いの理由や支給時期について正当な根拠を持つことが重要です。

これにより、不利益を避け、トラブルを防ぐための措置が講じられます。

6. 役員退職金の税金を計算する方法

役員退職金を支給したときは、支給したときに所得税と復興特別所得税、住民税が源泉徴収されます。

役員退職金は高額になることが多いため、事業主としては所得税や住民税の計算を慎重に行わなければなりません。役員退職金から退職所得控除を差し引き、速算表に当てはめて計算しましょう。

【退職所得控除】

| 勤続年数 | 退職所得控除額 |

| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |

| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |

【速算表】

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |

| 195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円〜 | 45% | 479万6,000円 |

計算と納税は全て事業主が行う必要があり、退任する役員自身で手続きは行いません。なお、事業主は所得税・復興特別所得税を源泉徴収したうえで、原則として翌月10日までに納めなければなりません。

さらに、退職後1か月以内に退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を市区町村に提出します。税務署へは、退職した年の翌年1月末日までに提出しなければなりません。

7. 損金不算入となる判例

適切なプロセスを踏んで役員退職金を支給しないと、損金算入が否認されることがあります。結果的に追徴課税の対象となり、税務に悪影響が出る可能性があるため注意しましょう。

例えば、役員に退職の事実がない場合や他の企業と比較して過大な金額が支給されている場合、損金不算入となるケースが見られます。実際に、退職の事実が認められず損金不算入となった判例を紹介します。

| 代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職給与について、[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は、いずれも真正に作成されたものと認められないことから、代表取締役辞任及び本件役員退職給与の支給についての証拠資料とは認められないこと、[2]当該議事録の内容について所定の商業登記がされていないこと、[3]その当時当該代表取締役は高齢であったが、著しく健康を害していたとは認められず、かつ、他に定時株主総会まで従来どおり代表取締役としての執務ができない特段の事情があったと認めるに足りる証拠資料がないこと及び[4]取締役への分掌変更後における報酬の支給状況等からみて、当該取締役が臨時株主総会時において、実質的に退職と同様の事情にあったとは認められないから、当該役員退職金は損金の額に算入することはできない。(昭和56年6月23日裁決) |

税務上の問題を回避するためには、事前に適切な退職金規定を設けることが大切です。役員の功績や貢献度に見合わない過大な金額を支給すると、妥当性が疑われ税務上の問題に発展する可能性が高まります。

8. 役員退職金の支払い方法とその影響

役員退職金の支払い方法は、一括払いと分割払い、現物給付があります。支払い方法によって、企業の財務状況や税務処理への影響が異なります。

それぞれ、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

①一括払い

一括払いは、全額を一度に支払う方法です。役員が退任するタイミングで大きな金額が動くため、企業の資金繰りに大きな影響を与えます。

損金算入するのは、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度または実際に退職金を支払った事業年度となります。

一括払いの場合、役員退職金額が相当かをめぐって問題になるケースがあるため、気を付けましょう。

②分割払い

分割払いは、退職金を複数回に分けて支払う方法です。会社にとっては一度にまとまった資金を支払う必要がないため、資金繰りを安定させることができます。

分割払いする場合は、支給総額が確定した時点で費用計上するか、分割して支払うたびに費用計上する方法があります。

ただし、株主総会で分割払いについて決議されていない場合や、税務署から分割払いをする合理的な理由がないと指摘された場合は、損金算入できない可能性があるため注意しましょう。

③現物支給

役員退職金を、現金ではなく現物支給する方法もあります。具体的には、株式や不動産、生命保険で渡す方法です。

現物支給を行えば、企業のキャッシュフローを保ちながら退職金を支払うことが可能です。役員としても、相応の価値がある資産を取得できるメリットがあります。

ただし、現物支給の評価額については慎重に計算しなければなりません。例えば、企業が保有している不動産を役員退職金として支給する場合、支給時の時価で支給したことになります(帳簿価額ではありません)。実際に

時価と帳簿価額との差額は、固定資産売却益または固定資産売却損となります。法人の益金または損金として計上する必要があるため、現金支給よりも会計処理が複雑になります。

9. 役員の退職金を生命保険で準備することも可能?

役員退職金を生命保険で準備する方法は、企業の資金計画を効率化する手段として注目されています。この方法では、生命保険を活用して退職金を積み立て、その資金を役員退職金の支払いに充てる仕組みとなっています。保険による積立は、退職金支払い時の資金繰りの安定化に寄与できる点が大きな利点です。

一方で、生命保険を利用する際には税務上の注意が必要です。保険料が損金算入可能な場合もありますが、契約内容によってはその範囲が限定されることがあります。特に、法人税の負担軽減を目的とする場合、契約条件や保険の種類が深く影響するため、十分な検討が必要です。

また、企業のニーズや業績に合わせた適切な保険設計を行い、定期的に役員退職金の設定や制度を見直すことが重要です。

①法人税の節税効果は期待できません

生命保険で役員退職金を準備する際は、法人税の節税を期待するのは慎重な判断が求められます。理由は、生命保険の掛金が経費として認められる場合であっても、受取保険金が益金として計上されるため、法人税の負担が結果的に増える可能性があるからです。

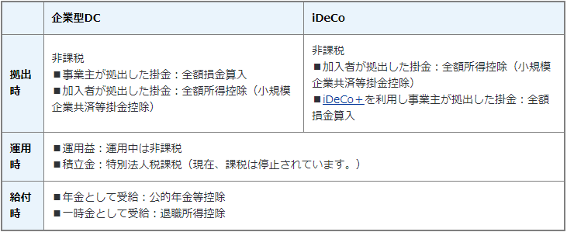

また、契約内容次第では保険料が損金に算入されないケースもあり、期待した節税効果が得られないこともあります。そのため、役員退職金の準備方法としては「企業型DC(確定拠出年金)」を活用することがおすすめです。

企業型DCは節税効果を活かしつつ、柔軟な運用が可能です。具体的な企業型DCについての仕組みやメリットなどは、以下で説明します。企業の資金計画や税務において最適な選択をするために、専門家と相談しながら進めることが重要です。

10. 制優遇が大きい退職金制度は企業型確定拠出年金

役員退職金を用意する方法はさまざまです。中でも税制優遇が大きい退職金制度は、企業型確定拠出年金(企業型DC)です。

企業型確定拠出年金は、企業が退職金を積み立てたり運用したりするのではなく、加入者が自分自身の判断で運用を行う特徴があります。

事業主が拠出した事業主掛金は全額損金算入となり、税務に影響を与えます。また、運用中に得られた利益は非課税となるため、運用実績がよければ効率よく資産形成を行うことも可能です。

企業としては、事業主掛金を拠出したときに損金算入すればよく、一般的な退職金よりも税務処理が簡潔です。役員が退職するときでも株主総会の決議は不要なので、給付がスムーズに進みます。

企業型確定拠出年金の中でも、「選択制企業型確定拠出年金」では役員や労働者が個別に加入するかどうかを判断できます。個別のニーズにも対応できる利便性の高い退職金制度として、中小零細企業から注目されています。

①法人税の負担軽減にも大きく貢献します。

企業型確定拠出年金を利用することにより、法人税の負担が大幅に軽減されることが多いです。拠出金は全額が損金として計上されるため、課税所得を直接減少させることにつながります。また、毎月の役員報酬を維持したまま別途企業型確定拠出年金の拠出ができるため、非常に効率よく資産形成をすることができます。

このような税制上のメリットがある一方で、将来的な退職金支給も安定して行えるメリットがあります。事例として、企業がこの制度を導入することで、過去に比べて税額が大きく減少したケースが数多く存在します。

この方法を採用することにより、持続的な運営や財務健康の維持が容易となります。結果として、従業員にとっても安心して働ける環境が生まれ、企業の競争力を高めることができます。

11. まとめ

役員退職金の損金算入時期は、「株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度」または「実際に退職金を実際に支払った事業年度」です。

適正な手続きを経たうえで支給していること、支給した金額が適正であることが損金算入する条件となっている点に注意しましょう。場合によって役員退職金は高額になるため、一連の手続きを慎重に行う必要があります。

さまざまな役員退職金を用意できる制度がある中で、おすすめなのが企業型確定拠出年金です。税制優遇が手厚いだけでなく、自由度の高さや効率よく資産形成できる点が好評を得ています。

日本企業型確定拠出年金センターでは、役員一人の企業から加入できる企業型確定拠出年金を取り扱っています。退職金制度の専門家が、希望や状況をヒアリングしたうえで最適な制度の導入をサポートするため、事前知識がなくても問題ありません。ぜひ一度お問合せください。

よくあるご質問

Q 役員退職金の準備として、生命保険と企業型確定拠出年金(DC)ではどちらが有利ですか?

A 税制メリットの観点では「企業型確定拠出年金(DC)」が推奨されます。

生命保険は商品によって保険料の全額が損金にならない場合があり、受取時にも益金計上による法人税負担が発生する可能性があります。 一方、企業型DCは以下のメリットがあります。

・掛金が「全額損金」になる。

・運用益が非課税である。

・受取時の個人の税制優遇(退職所得控除等)も活用しやすい。

・退職時の会社のキャッシュアウト(現金支出)がないため、財務が安定する。

Q 役員の退職金は、いつ会社の経費になりますか?

A 基本的には「株主総会で金額を決めたとき」です。

株主総会で「いくら払うか」が正式に決まった年の経費にするのが原則です。ただし、実際に本人へお金を振り込んだ年に経費として処理することも認められています。

Q 役員退職金の税金は高いですか

A 役員報酬に比べると、税金はかなり安くなります。

退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠(税金がかからない枠)があるため、手元に残るお金が多くなりやすいです。税金の計算や支払いは会社が代わりに行います。