老後資金は夫婦で5,000万円必要なの?必ず知っておきたい情報

老後資金は夫婦で5,000万円必要なの?必ず知っておきたい情報

老後生活に向けて、いくら資産を用意する必要があるのかを具体的に知ることは重要です。夫婦の場合、必要とされる老後資金が5,000万円といわれることもあります。

ただし、すべての家庭において5,000万円の貯金が必要になるとは限りません。各家庭の生活スタイルや支出内容によって必要な貯金は異なるため、各夫婦の生活状況を鑑みて、必要な貯金額を考えましょう。

今回は、夫婦で老後資金が5,000万円必要といわれている理由や、5,000万円を用意するための具体的な方法を解説します。

1. 話題になった「老後2,000万円問題」とは

2019年に「老後2,000万円問題」が話題になりました。「老後2,000万円問題」とは、2019年に金融庁が発表した報告書をきっかけに起こった問題です。

この報告書では、夫婦2人の無職世帯が毎月約5万円の赤字になることが示され、老後期間を30年間と仮定すると約2,000万円が不足する可能性が指摘されました。

結果として多くの人々が老後資金に対して不安を抱き、NISAやiDeCoの利用者が増える結果につながっています。

しかし、「2,000万円」という額はあくまで平均的なモデルケースに基づいたものです。実際には各家庭の生活スタイルや収入、支出の構造によって大きく異なるため、一概に「全員に2,000万円が必要」とは限りません。

安心して老後生活を送るために必要な金額を知るためには、自分の生活設計をしっかりと見直し、現状の家計簿や将来の収入見込みを考慮することが大切です。

基礎生活費だけでなく、住宅ローンを完済しているか・趣味などにどの程度支出する予定かなど、さまざまな要因を含めて計画を立てる必要があります。

2. 夫婦で老後に5,000万円が必要な理由とは?

「老後2,000万円問題」が問題になりましたが、昨今のインフレや今後の年金額の先細りなどを考慮すると、老後に5,000万円が必要といわれることもあります。

受け取れる年金額が減少すると見込まれる中で長寿化が進むと、必要となる老後資金は増えます。さらに、インフレが起こるとお金の購買力が低下してしまう点も考慮しなければなりません。

①長寿化で増える生活費の負担

厚生労働省の調査によると、2019年における平均寿命は男性で81.41歳、女性で87.45歳でした。平均寿命は延伸しており、今後も医療の発達に伴ってさらに延伸する可能性があります。

平均寿命が延伸するということは、老後で必要なお金が増えることを意味します。また、健康寿命と平均寿命では約10年の差があるため、医療費や介護費の負担も考慮しなければなりません。

特に高齢になるに従い、身体的なケアが必要となる場面が増えます。加齢に伴って医療費や介護費の負担が重くなりやすいことを踏まえると、予想以上に生活費が膨らむ可能性が考えられるでしょう。

②年金支給額の減少リスク

今後ますます少子高齢化が進展すると、年金支給額が減少する可能性があります。日本の公的年金制度は、現役世代が高齢者を支える賦課方式の仕組みとなっていますが、制度の支え手が減少すると給付に悪影響が出るでしょう。

社会保険の加入対象者が拡大され制度の支え手は増えているものの、今後ますます受給者が増えれば、制度を維持するために給付減が行われる可能性があります。

③物価上昇(インフレ)の影響

物価上昇が進むと、基礎生活費が上昇します。平均寿命が延び、さらに基礎生活費が増えると、老後生活で必要となるお金も増えるでしょう。

総務省によると、2024年12月分の物価上昇率は前年同月比で3.6%の上昇となりました(総合指数)。

例えば、「10~20年後の生活費は現在と同じだろう」と想定して貯金をすると、実際には物価上昇により必要となる金額は大きく異なる可能性があります。物価上昇を加味して資産形成を考えないと、老後生活に突入したときにお金が不足してしまうでしょう。

④介護費用の備え

高齢になるほど、心身が衰えて介護が必要になるケースが増えます。介護施設に入居するのかどうか、要介護度はどの程度なのかによって必要な介護費用は異なりますが、場合によっては数百万円の費用が発生します。

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、介護に要した一時的な費用は平均74万円、月々の費用が平均8.3万円でした。介護を行った場所別に介護費用をみると、在宅介護は平均4.8万円、施設介護では平均12.2万円でした。

利用する介護サービスによっては、介護保険制度を利用できず全額自己負担になることがあります。いつ要介護状態になるのかは予測できない以上、介護費用も別途用意なければなりません。

介護が必要になっても自宅で過ごす場合は、自宅のバリアフリー改修やリフォームを行うことが想定されます。必要な居住環境を整備することも資金計画に含めると、生活費や娯楽費とは別に資金を用意する必要があります。

3. 【生活スタイル別】老後資金のシミュレーションと不足額を計算

老後に必要な資金額は、生活スタイルによって大きく異なります。例えば、最低限の生活費を基準にした場合、国民年金や厚生年金などの公的年金で賄うことも可能でしょう。

しかし、ゆとりのある生活を実現するためには、さらに追加の資金準備が必要です。具体的に老後生活にいくら必要なのか、生活スタイル別に見ていきましょう。

①最低限の生活費の場合

最低限の生活費を見積もる際には、毎月の支出を詳細に計算する必要があります。主な項目としては、食費・住居費・医療費・水道光熱費などが挙げられるでしょう。

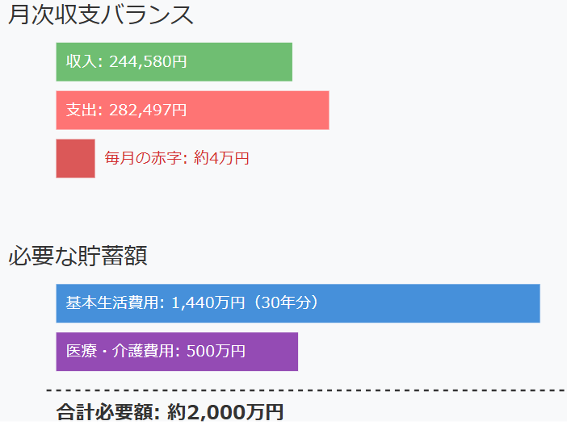

総務省の「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の収入合計は244,580円、支出合計282,497円でした。平均的なデータでは、毎月約4万円の赤字が発生している状況です。

就労しないと仮定すると、毎月の赤字は預貯金の取り崩しでカバーしなければなりません。老後の生活期間を30年間と仮定した場合、単純計算で老後資金として1,440万円が必要です。

しかし、この金額には突発的な出費や予備費は考慮されていません。医療費や介護費用として500万円をプールすると考えると、2,000万円の貯金があれば安心といえるでしょう

なお、地域によって物価や生活費が異なるため、正確な試算を行う際には自分の地域やライフスタイルに応じた具体的な数値を確認することが大切です。日頃から家計簿をつけて支出を把握し、年金の受給見込額を確認し、計画的に資金を準備しましょう。

②ゆとりある生活費を確保する場合

ゆとりのある生活費を確保する場合、より多くの貯金を用意しなければなりません。

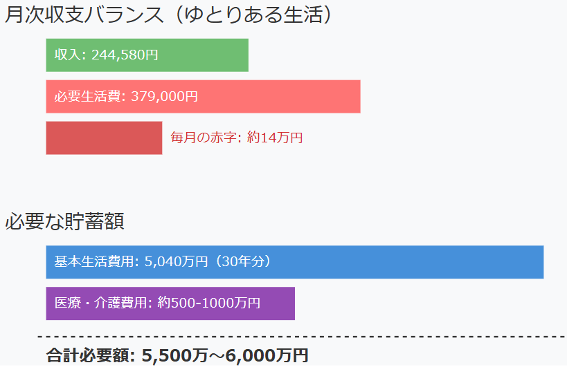

「ゆとりのある生活」の基準は人それぞれですが、生命保険文化センターの「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」によると、ゆとりある老後を送るために必要な生活費は平均37.9万円でした。

総務省の「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の収入合計は244,580円でした。毎月約14万円の赤字が発生すると想定すると、老後の生活期間を30年間と仮定した場合、単純計算で老後資金として5,040万円が必要です。

つまり、夫婦でゆとりのある生活を実現するためには、約5,000万円が必要といえるでしょう。また、別途で医療費や介護費用をプールする場合は、総額で5,500万~6,000万円程度が目標の目安となりそうです。

4. 老後資金5,000万円を目指すための貯蓄プラン

老後資金として5,000万円を目指すためには、計画的な貯蓄と資産運用が不可欠です。まず、生活の中で「貯金」を習慣化しつつ、可能な範囲で積立投資を行うとよいでしょう。

また、できるだけ長く働いて「老後期間を短くする」というアプローチも有効です。早い段階で資産形成に取り組んだり、今後のキャリアを意識して豊かな老後生活を実現させるための対策を進めましょう。

①早期からの貯金習慣と資金計画

貯金を始めるタイミングは、早ければ早いほど有利です。若いうちから少額でもコツコツと貯める習慣を持つことで、長期的に資産を増やせます。

財形貯蓄制度や自動振替定期預金など、自動的に貯金できる仕組みを活用すれば、計画的に貯金額を増やせます。毎月の貯金額を決める際には、「○年度までに○万円貯めたい」という目標を作り、逆算するとよいでしょう。

たとえば、「10年後までに500万円貯めたい」と考えた場合、毎月約4.1万円の貯金が必要です。年間の目標額や月々の貯蓄ペースを決めることで、日々の生活の中で必要以上の浪費を防げます。

また、計画に具体性を持たせることで、モチベーションを高められます。貯蓄専用の口座を開設したうえで、無理のない範囲で着実に貯金を進めていきましょう。

②確定拠出年金やNISAを活用して資産運用する

当面の生活費を確保できたら、資産運用で積極的に増やすことを検討しましょう。資産運用を効率よく行いたいと考える方にとって、確定拠出年金やNISAは活用すべき制度です。

確定拠出年金は、企業が福利厚生の一環で行う「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。いずれも「年金」という言葉があるように、公的年金の上乗せとなる老後資金作りに特化している点が特徴です。

NISA(少額投資非課税制度)は、一定額まで非課税で投資できる制度です。必要に応じて自由に引き出せるため、老後資金だけでなくさまざまな資金需要に対応できます。

いずれの制度も「運用益が非課税になる」という税制優遇があります。通常の投資では運用益に対して約20%の税金が発生しますが、確定拠出年金やNISAでは運用益に税金が発生しません。

いずれも、将来必要となる資産を計画的に確保していくうえで有効活用すべき制度です。積極的に運用した結果、よい運用結果を得られれば、ゆとりのある老後生活の実現に近付くでしょう。

③できるだけ長く働く

できるだけ長く働くことで、経済的な不安を軽減できます。現行法では、企業に対して65歳までの雇用確保義務措置が定められています(70歳までは努力義務)。

65歳でリタイアして老後資金を90歳までとすると、老後期間は25年です。しかし、リタイアする年齢を70歳まで伸ばせば、老後期間が20年に短縮されます。

老後期間が短くなれば、用意しなければならない貯金は少なく済みます。また、働いている期間が延びることで収入を得られる期間・運用できる期間も延ばせるため、より多く貯金を用意できるでしょう。

さらに、厚生年金に加入して働く期間が長くなれば、受給できる年金額が増えます。公的年金は終身に渡って支給されるため、受給額を増やせれば安心感も大きくなるでしょう。

④個人年金保険を活用する

民間の保険会社が販売している個人年金保険も、活用を検討する価値があります。個人年金保険は、受け取れる保険金や保険料の払い込み期間などを柔軟に決定できるため、無理のない範囲で自分専用の年金を用意できます。

ただし、確定拠出年金とは異なり、そもそも自分で運用できません(変額個人年金保険は可能)。また、保険会社へ支払う手数料が不明瞭であるうえに、税制優遇も確定拠出年金ほどではありません。

そのため、確定拠出年金やNISAを優先的に活用し、さらに余裕があるときに加入を検討するとよいでしょう。

5. 夫婦で老後資金を確保するための行動計画

老後資金を確保するためには、自分たちの目標とする金額を明確に設定し、具体的な行動計画に移る必要があります。

目標貯金額を決める際は、生活費や医療費、趣味や旅行などの「やりたいこと」にかかる費用を具体的にイメージします。また、現状の家計を見直し、無理のない範囲で毎月の貯金や積立投資を行いましょう。

なお、夫婦で理想の老後生活を実現するためには、自分だけでなく夫婦で協力する必要があります。

①収入アップのためのスキルアップや副業

収入を増やせば、貯金に回せるお金や投資に回せるお金が増えます。収入を増やすには、スキルアップで昇給や昇任を目指したり、副業に取り組んだりすることが効果的です。

スキルアップは、自身の市場価値を高めるだけでなく、給与のアップや昇進や転職を通じた収入増加のチャンスを広げます。自分の人的資本を高めてより多くの付加価値を提供できる人材になれば、収入を増やせるでしょう。

また、本業以外の収入源を持つために副業を始めることも効果的です。クラウドソーシングサービスを活用すれば、自分のスキルや知識を活かせる案件を見つけられる可能性があります。

生活費は本業の収入で賄い、副業収入を貯金や資産運用に回せば、資産形成のスピードが加速します。副業を通じて、本業だけでは得られない知識やスキル、人脈を得られれば本業にも良い影響をもたらす可能性が考えられるでしょう。

②家計の見直しと節約ポイント

収入を増やすだけでなく、支出を減らすことも効果的です。支出を減らせれば貯金や投資に回せるお金を増やし、資産形成のスピードを早められます。

余計な保険を解約したり、通信費や電力・ガス会社の見直しを通じて固定費を削減したりすれば、節約効果が持続します。毎月の固定費を3万円削減できれば、毎年36万円を貯金や投資へ回せる計算になるため、節約を軽視すべきではありません。

家計の見直しを行う際には、まず自分たちの生活費がいくら必要なのかを把握します。現在の収入と支出を具体的な数字で整理し、無駄な支出や節約ができるポイントを明確にしましょう。

③プランニングの重要性と実践例

老後資金を準備するためには、具体的な金額目標と実行可能なスケジュールを設定することが大切です。例えば、「65歳までに老後資金で5,000万円の用意する」という計画を立てた場合、毎月の貯金額はいくら必要なのか・どの程度の利回りで運用すればよいのかイメージできます。

今後のライフプランニングをする際には、自分のライフスタイルや収入に合った現実的な貯蓄目標を設定しましょう。無理な計画を立てると挫折してしまい、貯金のモチベーションを失ってしまう恐れがあるためです。

なお、ライフプランニングは一度立てたら終わりではありません。定期的に計画を見直し、経済状況や支出の変化に対応できるように調整しましょう。例えば、収入が増えて経済的な余力が生まれたら、貯金や投資に回すお金を増やすとよいでしょう。

老後資金を着実に用意するには、夫婦間の協力も必要です。生活の満足度を損ねないように家計を見直しながら、無理なく続けられる貯金額を設定すれば、お互いにモチベーションを保てるでしょう。

6. 事業主の方は企業型確定拠出年金の導入を検討しましょう

事業主の方が、従業員の資産形成を支援できる制度が企業型確定拠出年金です。企業が掛金を拠出し、従業員が自分の責任で運用して資産形成を進められる特徴があります。

なお、加入を希望する従業員が、自分の給与の中から掛金を拠出する「選択制」という形態もあります。事業の事情に合わせて最適な制度設計ができる点は、企業型確定拠出年金のメリットです。

運用益が非課税となる税制メリットがあるため、効率よく資産を増やせる可能性があります。積極的に運用できるだけでなく、保守的に運用したい場合は元本確保型の商品も選択できるため、加入者のリスク許容度に応じて柔軟に活用できるでしょう。

企業にとっても、企業型確定拠出年金を導入するメリットはあります。「企業が従業員のために資産形成を後押ししてくれる」という仕組みを整備すれば、企業の魅力が向上し、人材定着につながるためです。

つまり、従業員のモチベーション向上につながり、採用や定着率の面でプラスの効果が期待できます。従業員が感じている老後生活の経済的な不安を軽減するためにも、ぜひ導入を検討してみてください。

7. まとめ

老後資金の準備は、長寿化や年金問題の不安が高まる現代社会において、夫婦がより安心して暮らしていくための重要な課題の一つです。必要な貯金は人それぞれ異なるとはいえ、ゆとりのある老後生活を送るためには5,000万円の貯金が必要となる可能性があります。

行政のデータを参考にすると、公的年金だけでは十分な生活資金を確保するのは難しいと考えられます。早い段階で貯金や投資を行ったり、支出を見直したりして、老後に向けた資金計画を立てましょう。

「従業員の資産形成をサポートしたい」と考えている事業主の方は、企業型確定拠出年金の導入がおすすめです。福利厚生の一環として導入すれば、従業員のモチベーション向上につながります。

また、企業としても人材確保や人材定着につながる可能性があるため、人材投資という面でも有意義です。従業員とコミュニケーションを取りながら、導入を検討してみてはいかがでしょうか。