退職金の相場は平均どのくらい?大企業・中小企業、勤続年数ごとの違いや退職金の計算方法などを解説

退職金の相場は平均どのくらい?大企業・中小企業、勤続年数ごとの違いや退職金の計算方法などを解説

退職金は、老後の生活を支えるための大切なお金です。昨今は転職市場が活発で人材の流動化が進んでいることもあり、一つの会社に定年まで勤めず、転職をすることもあるでしょう。

転職・退職する際には、自分が受け取れる退職金の相場を把握しておくと、新生活に向けた準備ができます。退職金の相場は、企業の業種別や勤続年数によって差があるため、きちんと支給ルールや計算方法を確認しておきましょう。

今回は、退職金の相場を企業規模や業種ごとに紹介します。

1. 退職金の基本概念

退職金は、役員や従業員が退職するとき会社から支給されるお金です。長年にわたる功労に報いる意味合いがあり、支給する金額は勤続年数や企業の方針、制度によって異なります。

なお、企業に退職金の支払いが義務づけられているわけではありません。そもそも退職金制度がなければ、退職金は受け取れません。

しかし、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、以下のように多くの企業が退職金制度を導入しています。

| 企業規模 | 退職金制度あり | 退職金制度なし |

|---|---|---|

| 1,000人以上 | 90.1% | 8.8% |

| 300~999人 | 88.8% | 11.1% |

| 100~299人 | 84.7% | 15.1% |

| 30~99人 | 70.1% | 29.5% |

| 全体 | 74.9% | 24.8% |

企業規模が小さくなるほど退職金制度がない企業の割合が増えますが、全体で見ても約75%の企業が退職金制度を導入していることがわかります。

2. 退職金の種類と受け取り方法

● 一時金

● 年金

● 一時金と年金の併用

いずれも受け取る際の特徴や税金の扱いが異なります。「まとまった資金を受け取りたいか」「分割して受け取りたいか」によって合っている受け取り方法は異なるため、ライフプランを加味して考えることが大切です。

なお、一時金と年金での受け取りはどちらがよいのかに関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

3. 退職金の相場はいくら?大企業と中小企業の退職金の相場を紹介

退職金の目安や相場は、企業規模や業種によって大きな違いがあります。

一般的に、大企業と中小企業を比較すると、大企業のほうが高額になりやすい傾向があります。以下で、大企業と中小企業の退職金相場を見ていきましょう。

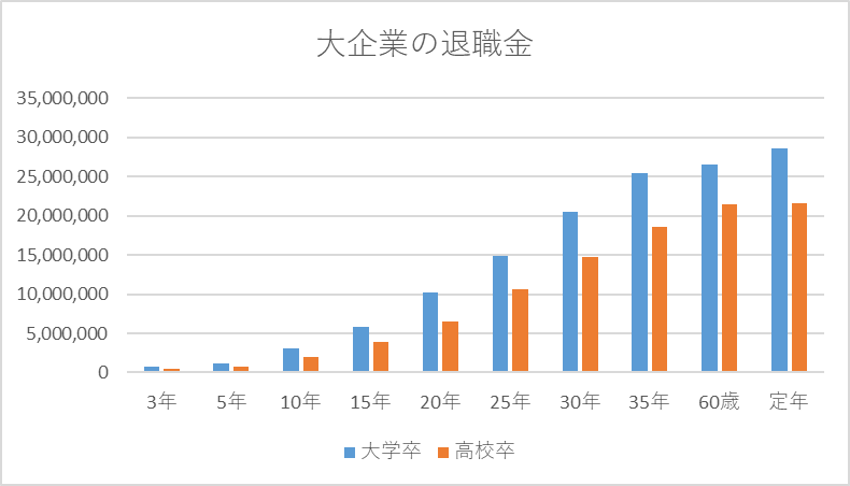

①大企業の退職金相場

上場企業をはじめとする大企業では、退職金の水準が高めに設定されることが一般的です。具体的な金額は企業によるものの、2,000万円を超えることも珍しくありません。

厚生労働省中央労働委員会の「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査」によると、勤続年数と学歴ごとの退職金は以下のとおりでした。

| 勤続年数 | 大学卒 | 高校卒 |

| 3年 | 696,000 | 417,000 |

| 5年 | 1,213,000 | 769,000 |

| 10年 | 3,057,000 | 2,038,000 |

| 15年 | 5,851,000 | 3,965,000 |

| 20年 | 10,216,000 | 6,531,000 |

| 25年 | 14,875,000 | 10,626,000 |

| 30年 | 20,545,000 | 14,705,000 |

| 35年 | 25,395,000 | 18,532,000 |

| 60歳 | 26,509,000 | 21,430,000 |

| 定年 | 28,584,000 | 21,625,000 |

あくまでも目安なので、すべての大企業で当てはまるわけではありません。

全体的な傾向としては、学歴が高いほど、勤続年数が長いほど退職金額は高くなりやすいことがわかります。

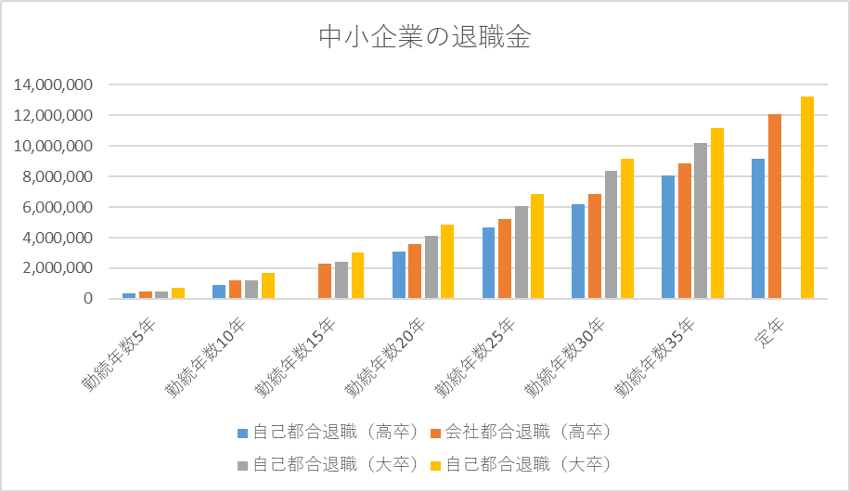

②中小企業の退職金相場

続いて、中小企業の退職金相場を見てみましょう。中小企業の退職金相場に関しては、東京都労働産業局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」で確認できます。

| 勤続年数 | 自己都合退職(高卒) | 会社都合退職(高卒) | 自己都合退職(大卒) | 自己都合退職(大卒) |

| 勤続年数5年 | 365,000 | 509,000 | 492,000 | 725,000 |

| 勤続年数10年 | 934,000 | 1,218,000 | 1,237,000 | 1,689,000 |

| 勤続年数15年 | 1,844,000 | 2,280,000 | 2,426,000 | 3,036,000 |

| 勤続年数20年 | 3,106,000 | 3,597,000 | 4,117,000 | 4,846,000 |

| 勤続年数25年 | 4,645,000 | 5,239,000 | 6,048,000 | 6,830,000 |

| 勤続年数30年 | 6,205,000 | 6,877,000 | 8,381,000 | 9,131,000 |

| 勤続年数35年 | 8,054,000 | 8,850,000 | 10,168,000 | 11,190,000 |

| 定年 | 9,179,000 | 12,045,000 | – | 13,230,000 |

中小企業の退職金相場は、大企業と比べると全体的に低いことがわかります。中小企業は大企業ほど財務状況が盤石ではないケースが考えられるため、相場が低くなりやすいのです。

ただし、大企業と同様に勤続年数が長いほど退職金額は高くなります。

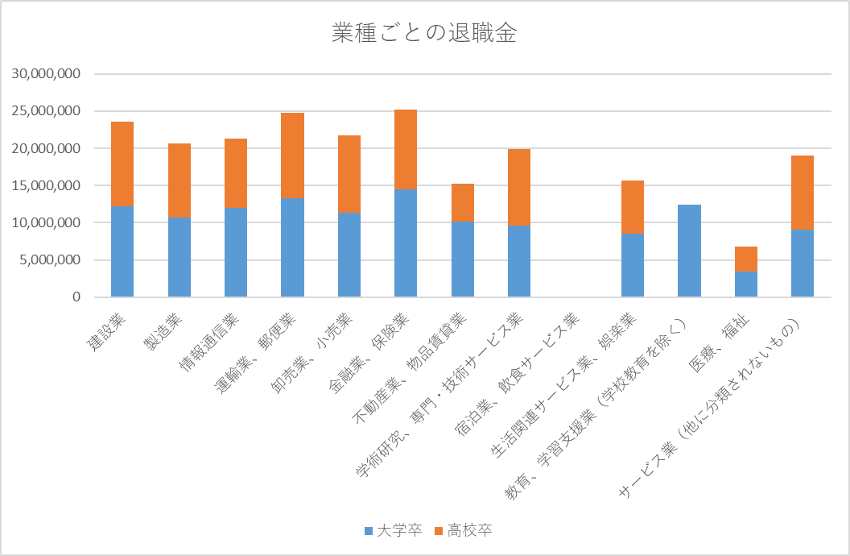

4. 業種別の退職金の平均

退職金は、企業の業種によっても異なります。業界ごとに利益率が異なるため、退職金にも影響が出てしまうのです。

東京都労働産業局の資料を参考に、業種別の退職金相場を見てみましょう。

| 業種 | 大学卒 | 高校卒 |

| 建設業 | 12,203,000 | 11,334,000 |

| 製造業 | 10,685,000 | 9,996,000 |

| 情報通信業 | 11,929,000 | 9,418,000 |

| 運輸業、郵便業 | 13,323,000 | 11,428,000 |

| 卸売業、小売業 | 11,329,000 | 10,361,000 |

| 金融業、保険業 | 14,422,000 | 10,736,000 |

| 不動産業、物品賃貸業 | 10,128,000 | 5,136,000 |

| 学術研究、専門・技術サービス業 | 9,648,000 | 10,261,000 |

| 宿泊業、飲食サービス業 | データなし | データなし |

| 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,469,000 | 7,169,000 |

| 教育、学習支援業(学校教育を除く) | 12,449,000 | データなし |

| 医療、福祉 | 3,424,000 | 3,323,000 |

| サービス業(他に分類されないもの) | 9,044,000 | 9,958,000 |

「生活関連サービス業、娯楽業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」は、比較的退職金の水準が低いことがわかります。

企業規模や勤続年数だけでなく、企業が属する業界や利益率なども退職金に影響を及ぼす可能性がある点を押さえておきましょう。

5. 退職金の計算方法は?

①基本的な計算方法

退職金の基本的な計算方法は、企業が制定した「退職金規程」に基づいて行われるのが一般的です。多くの場合、基本給に勤続年数を乗じて、その他の加算要素を加えて総額を計算します。

例えば、退職時の基本給が30万円で勤続年数が20年の場合、30万円×20年=600万円が退職金となります。

②勤続年数が退職金に及ぼす影響

退職金を計算する際に、勤続年数は直接的な影響を及ぼします。実際に、大企業でも中小企業でも、勤続年数が長いほど退職金額が増加していました。

企業によっては、勤続10年・20年・30年という節目を迎えた際に、退職金が増える仕組みを採用しているケースもあります。

このように、長く会社に在籍して大きな貢献をした従業員に対して相応の報酬が支給される仕組みとなっているため、勤続年数が退職金に与える影響は大きいといえるでしょう。

③退職金額は自己都合退職か会社都合退職かで変わる

退職理由が退職金額に影響を及ぼすケースも多く見られます。一般的に、会社都合退職と自己都合退職を比較すると、会社都合退職のほうが退職金の相場は高くなります。

例えば、会社都合で早期退職をすることになったら、通常よりも多額の退職金が支給されるケースが考えられるでしょう。

④成果や業績が退職金に反映されることもある

「ポイント制」を採用している企業の場合、成果や業績が退職金に反映されることもあります。ポイント制とは、勤続年数だけでなく個人の能力や会社への貢献度などをポイント化して、退職金に反映させる方法です。

基本給と勤続年数だけで退職金を計算すると、成果が金額に反映されず従業員のモチベーションが上がらない恐れがあります。

自社の退職金規程にポイント制を導入している旨や、成果を金額に反映させる旨の記載がある場合、成果や業績が退職金に反映されていると考えましょう。

⑤勤続年数が短いともらえないこともある

退職金制度は存在するものの、規定によって退職金をもらえないケースがあります。例えば、規定に「勤続年数が3年未満の従業員に退職金は支給しない」旨の記載があれば、当該従業員は退職金を受け取れません。

退職金を導入する目的として「長期的に従業員を職場に定着させる」という考えがある企業もあるため、勤続年数が短い従業員は退職金を受け取れない可能性があるのです。

⑥役員退職金の計算方法

役員退職金に関しては、特有の計算方法が用いられることが多いです。役員は組織の管理や経営に直接関与する重要なポジションであるため、その退職金は従業員のものとは異なる基準で決定されます。役員退職金は、通常の退職金に加えて、役職に応じた特別手当や業績連動型の報酬を考慮した金額が算出されます。

具体的には、役員の退職時には「退職所得の金額」が重要な要素となり、企業の業績や経営成績、勤続年数も考慮されるため、比較的に高額に設定されることが一般的です。企業によっては、個別の契約に基づいて、退職金が変動することも珍しくありません。

このような役員退職金の計算方法は、一般の従業員の制度とは異なる部分であり、役員自身や企業経営者が特に注視すべき要素です。企業の健康な成長に考慮した形での計算によって、役員と企業の関係が築かれています。

6. 退職金にかかる税金

退職金を受け取る際には税金が発生します。退職金を一時金で受け取る場合と、年金で受け取る場合で計算方法が異なるため、それぞれの取り扱いについて把握しましょう。

①一時金受け取りの場合

退職金を一時金として受け取る場合は「退職所得」に分類されます。一般的な給与所得とは異なる取り扱いとなり、退職所得控除を適用したうえで税額を計算する点が特徴です。

一時金で退職金を受け取った場合、「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)× 1/2」で退職所得を算出し、所得税率表に基づいて税率を乗じます。

なお、一時金で受け取ったときの税金については、下記の記事で解説しているので参考にしてみてください。

②年金受け取りの場合

企業によっては、退職金を年金として受け取れます。一度にまとまったお金を受け取るのではなく、分割して受け取りたい方に向いている方法です。

年金で受け取った金額は「雑所得」として扱われ、退職所得とは異なります。雑所得は総合課税の対象で、公的年金や給与など他の所得と合算して総合的な税金を計算します。

さらに、雑所得は翌年の社会保険料にも影響を与える点に留意すべきです。退職金を受け取ったあとに働く予定があるのか、受け取れる公的年金はいくらか、公的年金を繰下受給するのかによって、納付すべき税額・社会保険料額は変わります。

7. 退職金はいつ受け取れるのか

退職金を実際に受け取れるタイミングは、企業によって異なります。

労働基準法第23条では「権利者から請求があった場合には7日以内に支払わなければならない」と定められているものの、実務上は企業内部での処理を経なければなりません。

実際に支給されるまで、どの程度の時間がかかるか事前に確認しておくとよいでしょう。

退職金の原資を自社で積み立て、管理していれば支給までスムーズに進みます。一方で外部機関で運用しながら準備している場合、外部機関への請求が必要になるため、時間がかかりやすい傾向にあります。

8. 企業型確定拠出年金は転職しても利用できる退職金制度

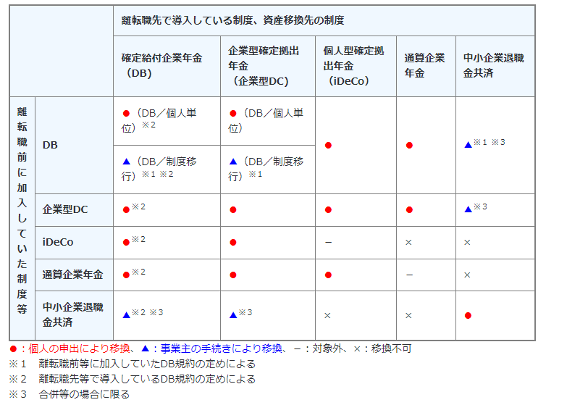

柔軟に従業員の退職金を用意できる制度として人気があるのが、企業型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金は「ポータビリティ」に対応しており、転職する際に運用している年金資産を持ち運べます。

上表のように、企業型確定拠出年金から確定給付企業年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)に移換でき、転職先に企業型確定拠出年金があれば当該制度に移換できます。

企業型確定拠出年金の特徴は、従業員が自分の責任で資産運用する点です。リスクを取って運用し、運用結果がよければ受け取れる年金が増えます。リスクが心配な方は、元本保証型の商品で運用し、貯蓄として利用することも可能です。

9. まとめ

退職金の相場は企業規模や勤続年数、業界などによって異なります。退職金を計算するルールも企業によって異なるため、詳細な受取金額を知りたい場合は勤務先の退職金規程を確認しましょう。