企業型確定拠出年金のメリットとは? | 税制優遇について解説します。

企業型確定拠出年金のメリットとは? | 税制優遇について解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の特徴としてあげられるのが、さまざまな税制上の優遇措置です。今回は、企業型確定拠出年金の税制優遇について、有効に活用することのメリットを解説していきます。

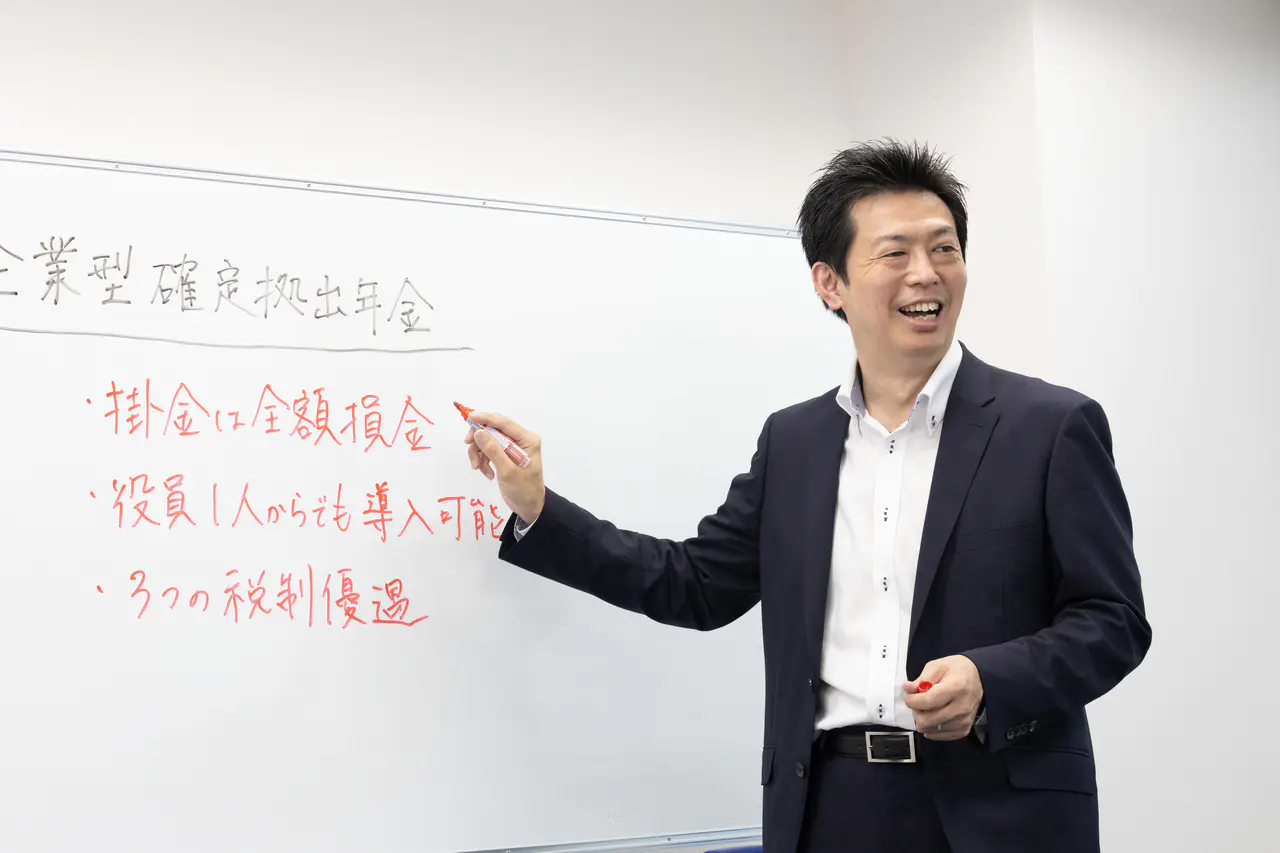

企業型確定拠出年金で得する!3つの税制優遇とは?(動画)

企業型確定拠出年金のメリットとしてよくあげられる『3つの税制優遇』について、ひとつひとつわかりやすく解説します!

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

1. 掛金の拠出(積立)時のメリット:所得税・住民税が非課税

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を拠出して従業員が運用を行います。そしてこの運用した結果の運用益を老後に受給するものです。従業員の運用成績によって、退職後に受け取る受給額に影響します。運用成績がよければ、受給額が増えますし、運用成績が悪ければ、受給額が少ないという結果になります。

この企業型確定拠出年金は、従業員はもちろん経営者なども加入できることを背景にいくつかのメリットもあり、中小企業などを始め、加入が増えています。大きなメリットの一つとして、まず掛け金がそのまま控除できるということがあげられます。

この企業型確定拠出年金の掛金は給与所得にはならず、そのまま控除することができます。よって、所得税・住民税もかかりません。同じ金額を給与として受け取れば、当然、給与所得として所得税・住民税がかかるうえ、社会保険の標準報酬月額対象となるので、社会保険料がかかることになります。しかし、企業型確定拠出年金は控除ができるので、そのままの状態で積立が可能です。

企業にとっては、毎月拠出する掛け金は、会社負担分の社会保険料がかかりませんし、全額損金算入(費用)することができ、法人税上のメリットも見込めます。

【例】

| 年収600万円、月額20,000円を拠出した場合(所得税20%・住民税10%の場合) | |

| 年間掛金 | 20,000円 × 12か月 = 240,000円 |

| 所得税の控除 | 240,000円 × 20% = 48,000円 |

| 住民税の控除 | 240,000円 × 10% = 24,000円 |

| 年間の節税効果 | 48,000円 + 24,000円 = 72,000円 |

1)マッチング拠出を利用して、さらに節税も可能

企業型確定拠出年金(企業型DC)では、会社が拠出する掛金に加えて、従業員自身が、会社の掛け金に上乗せして拠出することができる「マッチング拠出」という制度があります。規約に定めることで導入が可能な制度です。マッチング拠出制度を導入した場合、従業員の掛金の限度額は、会社の掛金と同額までといった制限はありますが、従業員任意でマッチング拠出の利用を選択できるのも魅力です。

このマッチング拠出を行った場合についても、税制優遇として、前述の所得控除の対象となります。マッチング拠出は、会社にとっては掛金の負担はないので、税制優遇の面では特段のメリットはないかもしれませんが、福利厚生の視点で考えれば、従業員の選択肢を広げるといった点で、メリットと考えられるでしょう。

2. 掛金の運用時のメリット:運用益が非課税

通常、金融商品を運用する場合、利子や運用益に対して、20%の源泉分離課税が課税されます。しかしながら、企業型確定拠出年金の運用益は「非課税」です。運用益は、そのまま利益となります。本来、運用中の年金資産に対しては、1.173%の特別法人税が課税されることになっています。とはいえ現時点では課税は凍結中であり、一度も課税されたことはありません。

3. 年金の受取時のメリット:各種税控除で優遇

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、60歳を過ぎると老齢給付金として受け取ることになりますが、受取時にも、税制面での優遇措置があります。受け取り方は、「①年金」「②一時金」「③年金と一時金の併用」の3つあります。

① 年金として受け取るとき

老齢給付金を年金は、5年以上20年以内で年金として受け取ることが可能です。年金で受け取る場合には、「雑所得扱い」となります。公的年金と合算し公的年金等控除の対象として税額が計算されます。

② 一時金として受け取るとき

一時金として一括で受け取るときには、60歳から70歳の間で受給時期を決めて、受け取ることになります。仕事の状況をはじめライフプランに合わせて、受給する時期を決めることになるでしょう。一時金として受け取る場合には、退職所得として扱われます。この場合には、退職金同様、退職所得控除が可能です。退職控除は大きな税制優遇措置の一つです。

【退職所得の計算方法】

| (収入金額(源泉徴収される前の金額)− 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額 |

【退職所得控除額の計算方法】

| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |

| 20年以下 | 400,000円 × A (800,000円に満たない場合は、800,000円) |

| 20年超 | 8,000,000円 + 700,000円 ×(A – 20年) |

【例】

| 勤続10年2か月の人の場合の退職所得控除額 |

| 勤続10年2か月→勤続11年(端数は切り上げ) 400,000円 × 11年 = 4,400,000円 |

| 勤続30年の人の場合の退職所得控除額 |

| 勤続30年 8,000,000円 + 700,000円 ×(30年 − 20年)= 15,000,000円 |

一時金として受け取る確定拠出年金は、その他の退職金と通算して計算されます。

③ 年金と一時金の併用

年金と一時金を併用して受け取るケースは、上記①②が適用されますが、受取額などを試算しながら、節税効果を確認する必要があります。

この他にも、障害給付金を受け取る場合には、年金・一時金いずれも非課税です。ただし、死亡一時金として受け取るときには、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

受取のタイミングや受け取り方法は、プランや企業によって変わります。例えば、当社の扱うSBIぷらす年金プランでは、年金と一時金の併用の受け取りはできません。企業型確定拠出年金は大きなシステムで運営されています。法律上できることと、システム上できることが違うことに着目して、企業での導入を決めるといいでしょう。

4. 個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、自分自身で加入を選択し、年金資産を積み立てる制度です。主に自営業者や企業の年金制度に加入していない方が対象で、老後資金を自ら積み立てることができます。iDeCoの最大の魅力は、その税制上の優遇措置です。拠出した掛金は所得控除対象となり、所得税や住民税の軽減が図られます。具体的には、年間の拠出限度額は、自営業者の場合で最大81.6万円、企業型DCに加入している企業の従業員は、最大23.4万円です。

また、iDeCoでは、拠出した資金を自ら運用し、その運用益も非課税です。一般的に、投資商品としては投資信託や定期預金、あるいは株式などが選べます。運用による利益が非課税であるため、資産を効率的に成長させることが可能です。

iDeCoは柔軟性が高く、自分のライフスタイルや資産運用の方針に応じた運用ができるため、自営業の方や企業型年金に加入していない方には有効な選択肢です。老後に備えた資金計画を立てる際には、個人型確定拠出年金は有効的な制度と言えるでしょう。

1. 個人型確定拠出年金(iDeCo)と企業型確定拠出年金(企業型DC)を併用する際の注意点

企業型DCに加入している場合、その企業の規定により、iDeCoの掛金が制限されることがあります。企業型DCの掛金が毎月2万円上限であった場合、iDeCoの掛金も月額最大2万円となり、合計で5.5万円を超えることはできません。

また、iDeCoは加入者自身が運用を選ぶため、自分のライフプランに合わせた資産運用が可能ですが、企業型DCでは企業が定めた運用商品の中から選択するため、運用戦略は制約されることがあります。このことにより、運用の自由度が異なり、資産形成の進め方にも影響を与えると考えられます。

税金面でも注意が必要です。iDeCoは、掛金の拠出時に所得控除を受けられ、運用益も非課税ですが、企業型DCも同様に拠出時は所得税の優遇があります。つまり、両者を併用することで、税制上のメリットが重複する場合があります。ただ、iDeCoは年末調整で還付手続きを行う必要があることや、手数料が毎月自己負担となるため、提示された運用商品しか選べないデメリットはあるものの、特別こだわりがなければ企業型確定拠出年金を優先させた方がいいといわれています。

5. 企業型確定拠出年金の節税シミュレーション

この制度を利用した節税効果に関するシミュレーションを解説します。

まず、掛金を拠出する際のメリットです。企業型DCに拠出された掛金は、所得税や住民税が非課税となるため、実質的に手取りが増えます。例えば、月額5万円を拠出する場合、年間60万円の掛金が非課税となり、その分が課税所得から除かれます。給与の税率が20%の場合、年間で12万円の節税効果が期待できる計算です。さらに、マッチング拠出も可能で、会社が従業員の拠出に対し一定額を追加拠出することで、さらに節税効果を高めることができます。

次に、掛金の運用時についてですが、ここでも運用益が非課税となります。例えば、運用が順調で年間で10%のリターンがあった場合、60万円の掛金が66万円に増えるとすると、その6万円の利息に対する税金は発生しません。運用益が非課税であるため、長期的に見ると資産形成に大きな影響を与えることがわかります。

最後に、年金の受取時にも節税効果があります。企業型DCで得た年金は、一時金として受け取るか、年金形式で受け取るか選択できますが、どちらの方法でも税制上の控除が適用されます。一時金で受け取る場合は退職所得控除が、年金形式では公的年金等控除が適用されるため、受取時の税負担を軽減できます。

このように、企業型確定拠出年金を活用することで、掛金拠出時、運用時、受取時それぞれで節税効果が得られます。ご自身もシミュレーションを行い、どれくらいの節税額になるのかを知ることで、制度の利用価値をさらに実感することができるでしょう。給与体系や税率、運用状況に応じた最適なモデルを知ることが、より効果的な資産形成に繋がります。

6. まとめ

いかがでしたでしょうか?

企業型確定拠出年金は非常にメリットの多い制度です。ですが、デメリットがないわけではありません。メリットだけに注目して導入するのではなく、デメリットもよく理解したうえで、導入を決めることをおすすめします。