税制優遇が魅力の「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」「企業型DC」 自分に合う制度はどれ?それぞれの制度の特徴を解説します。

税制優遇が魅力の「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」「企業型DC」 自分に合う制度はどれ?それぞれの制度の特徴を解説します。

YouTubeでも解説しています

本記事に関連する動画を公開しています。

わかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

国民一人ひとりが資産形成のための自助努力が必要な時代と言われています。しかしながら、預貯金だけではお金を増やすのも難しい今、1つの選択肢が投資という手段。なかでも、税制優遇のある「NISA」や「つみたてNISA」、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「企業型DC(企業型確定拠出年金)」には、非常に注目が集まっています。

今回は、それぞれの制度の特徴から、ご自身に合った制度を選択してもらうためのヒントを、日本企業型確定拠出年金センターが解説していきます。

1. 将来の資産形成のためにできること。税制優遇を利用できる制度とは?

2019年に金融庁が公表した報告書により、「老後2,000万円問題」が波紋を広げた当時は、“政府の公的責任を国民の自助努力ということで押し付けるのか、責任の放棄だ”と批判が殺到しました。しかし、数年が経った今、 “国の年金だけを頼りに老後の生活は難しい” “資産形成のために何とかしなくては”と感じている人は、確実に増えたことでしょう。

昨今の物価上昇なども影響し、将来の資産形成のために自助努力の必要性を身近に感じているのかもしれません。誰もが多かれ少なかれ抱えている「将来のお金の不安」を、少しでも解消するために、投資に興味を持つ人も増加しました。

そして、投資を行うときの選択肢として、税金の優遇があるNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型DC(企業型確定拠出年金)を活用するのも、今や常識となりつつあります。

そこで、「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」「企業型DC(企業型確定拠出年金)」の4つの制度をご紹介します。各制度の基本を学び、自身の資産形成に合った制度を選択してみませんか?

2. 2024年には「新NISA」もスタート予定。「一般NISA」と「つみたてNISA」とは?

NISA(少額投資非課税制度)とは、金融商品に投資し、そこから得られる利益や配当金などを非課税で受け取ることができる税制優遇の制度です。

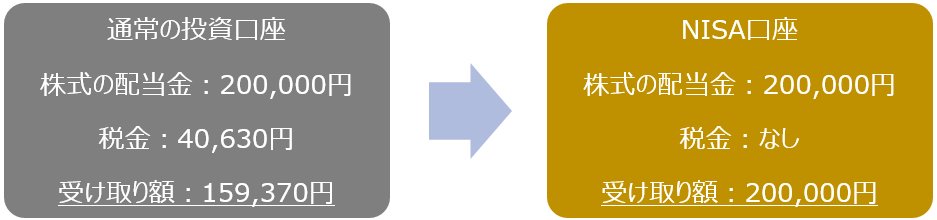

通常、株式投資や投資信託など金融商品に投資した場合の利益や配当金には、20.315%の税金が課されることになります。しかし、NISA制度を利用した場合には、毎年一定金額の範囲内で、金融商品への投資利益や配当金には課税がされません。つまり、税金分がお得というわけです。

2014年にスタートしたNISAですが、実は、現在「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類のNISA制度があり、これまで少しずつ見直しもされてきました。

①「一般NISA」と「つみたてNISA」

最近よく耳にするNISA。一体どのようなものか確認していきます。NISAとは「少額投資非課税制度」のことです。銀行や証券会社、保険会社などの金融機関でNISA口座を開設することで、株式や投資信託をはじめとした金融商品に投資し運用した結果、利益や配当が非課税になるという制度です。通常、投資による売却益や配当金には、税金20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別支援税0.315%)がかかります。しかし、NISA口座で投資・運用すれば、税金がかからず、資産形成をしていくことに役立つというわけです。

NISAといっても、2022年現在、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」と呼ばれる3種類のNISAがあります。1年間の投資の上限額、取り扱う金融商品、非課税期間が主な違いとなります。

| 20歳以上

(2023年1月以降は18歳以上) |

20歳未満

(2023年1月以降は18歳未満) ジュニアNISA※ |

|||

|---|---|---|---|---|

| 一般NISA | つみたてNISA | |||

| 年間非課税枠

非課税期間

買い付け可能 商品 |

120万円 | 40万円 | 80万円 | |

| 5年間 | 20年間 | 5年間 | ||

| 株式、ETF、投資信託、

REITなど。積立も可能。 |

投資信託、

ETFなどの積立。 |

一般NISAと同じ | ||

※「ジュニアNISA」は、2023年末には終了する予定。

これまで資産形成の手段は、預貯金がメインでしたが、徐々に「一般NISA」「つみたてNISA」の普及されるにつれ、投資を活用するケースが増えてきました。NISA口座で買い付け可能な商品については、長期の資産形成を念頭にされていることもあり、比較的初心者にも利用しやすいといった特徴があります。とはいえ、あくまでも投資ですから価格変動のリスクは有していますし、年間の非課税枠は大きくないので、人によっては資産形成をするうえで、物足りないという意見もあるようです。

②所得倍増プランと「新NISA制度」

2022年11月に発表された所得倍増プラン。そのプランの中には、従来のNISAを抜本的に拡充・恒久化することで、NISA口座と累計の買付額を5年で倍増させる方針が掲げられました。投資に二の足を踏んでいる未経験者へのアプローチが行われると言われています。新NISA制度の詳細は、まだ詰めていく部分も多いと思われますが、概ね以下のような制度設計となる予定です。

従来の「一般NISA」と「つみたてNISA」が一本化し、2階建てのような制度になります。これまでのNISA制度に比べ、年間の非課税が「360万円」まで大きく広がったこと、そして非課税期間も無期限化されるといった大きな改正が予定されています。

②所得倍増プランと「新NISA制度」

2022年11月に発表された所得倍増プラン。そのプランの中には、従来のNISAを抜本的に拡充・恒久化することで、NISA口座と累計の買付額を5年で倍増させる方針が掲げられました。投資に二の足を踏んでいる未経験者へのアプローチが行われると言われています。新NISA制度の詳細は、まだ詰めていく部分も多いと思われますが、概ね以下のような制度設計となる予定です。

従来の「一般NISA」と「つみたてNISA」が一本化し、2階建てのような制度になります。これまでのNISA制度に比べ、年間の非課税が「360万円」まで大きく広がったこと、そして非課税期間も無期限化されるといった大きな改正が予定されています。

③NISAが変わります!2023年度の税制改正大綱をもとに解説(動画)

税制改正大綱で発表されたNISAの抜本的拡充・NISAの恒久化・投資枠の再利用について動画でわかりやすく解説します。

こちらも併せてご覧ください。

下記画像をクリックしていただくと、動画が再生されます。

3. 老後の生活を支える年金制度。「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「企業型DC(企業型確定拠出年金)」とは?

老後の生活を支える年金制度の中で、とくに最近注目されているのが確定拠出年金です。確定拠出年金には、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」と「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の2種類の制度があります。どちらの制度も、毎月一定の掛金を拠出し、その掛金で金融商品に投資・運用し、資産を増やしていくことになります。どのような違いがあるのか確認してみます。

私的年金制度である「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、誰でも利用できる制度です。自分自身で加入、掛金を支払います。運用するのももちろん自分自身で、掛金は一定の条件があるものの20歳以上65歳まで拠出が可能です。誰でも加入できるとあって、ここ数年で加入者数が増加しています。

一方、「企業型DC(企業型確定拠出年金)」は、 iDeCo同様に確定拠出年金制度ではあるものの、会社が主体として加入する制度ですので、従業員の福利厚生制度や退職金制度としての意味合いを持つ制度となります。「企業型DC(企業型確定拠出年金)」は、原則会社が毎月掛金を負担します。運用していくのは従業員ではありますが、その運用商品のラインアップは会社が選択した商品となります。

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」も「企業型DC(企業型確定拠出年金)」も、掛金を拠出する主体に違いはありますが、自分自身で金融商品を運用していくことになります。老齢基礎年金・老齢厚生年金といった公的な年金制度に頼らず、将来資産を年金という形で用意していくという特徴は、 iDeCoも企業型DCも同様です。

ただし、毎月の掛金拠出には、いずれも法令上の限度額があります。どちらの制度においても、掛金や運用益は非課税であり、年金や一時金を受け取る際も控除があるなど、さまざまなメリットがあります。また、条件に当てはまれば、どちらの制度も併用可能です。

| iDeCo

(個人型確定拠出年金) |

企業型DC

(企業型確定拠出年金) |

|

|---|---|---|

| 加入対象者 | ① 60歳未満の自営業者

(国民年金第1号被保険者) ② 65歳未満の会社員・公務員 (国民年金第2号被保険者) ③ 60歳未満の専業主婦(夫) (国民年金第3号被保険者) ④ 60歳〜65歳の国民年金任意加入者 |

原則、70歳未満の会社員

(厚生年金被保険者) ※ただし、企業によって規約に 定めることで、加入可能年齢が異なる。 |

| 掛金の拠出と

社会保険料 |

個人が納付

※ただし、会社員の場合、 給与天引きで会社が払い込むことも可能 |

会社が納付

社会保険料の算定基礎の対象外 |

| 掛金の

拠出限度額 |

① 月額68,000円

② 会社員:月額23,000円 (企業型DCのみの加入者は 月額20,000円、企業年金加入者は 月額12,000円) 公務員:月額12,000円 ③ 月額23,000円 ④ 月額68,000円 |

月額55,000円

(その他の企業年金に加入している 場合、月額27,500円) |

| 掛金の拠出期間 | 原則65歳まで | 原則70歳まで

※ただし、企業によって規約に 定めることで、拠出可能年齢が異なる |

| 税制優遇 | 可掛金:全額所得控除 | 掛金:全額非課税(損金算入)

※従業員(加入者)が掛金を 拠出する場合は、全額所得控除 |

| 運用商品 | 個人が加入した金融機関等が

用意している商品の中から選択する |

会社が加入した金融機関等が

用意している商品の中から選択する |

| 管理費用等 | 個人負担 | 会社負担 |

| 老齢給付 | 年金もしくは一時金

※一部のプランでは、年金と一時金の両方の受け取りも可能な場合がある |

|

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、原則全員加入が可能なため、入り口としてはハードルが低いでしょう。最近の法改正によって、「企業型DC(企業型確定拠出年金)」制度に加入している会社員であっても、併用が可能になるような緩和措置がされました。

4. 「一般NISA」「つみたてNISA」「 iDeCo」「企業型DC」税制優遇の違いを徹底比較

企業型DC税制優遇のある「一般NISA」「つみたてNISA」「 iDeCo」「企業型DC」といった制度。結局、どれが一番良いのかという疑問の声もあるでしょう。ただ、NISA制度と確定拠出年金制度のそれぞれの目的が、資産形成という目的では同様であるものの、より資産運用の意味合いがあるNISAと、老後の資産形成に着目した確定拠出年金制度では、仕組みが少し異なるので、一概に比較はできません。

単に年間の非課税投資額に着目すれば、「一般NISA」が120万円と大きいものになりますので、短期的な視点でみれば、「一般NISA」がメリットが大きいとも言えます。

ただ、一方で長期視点でみるとどうでしょう。「つみたてNISA」は20年×40万円=600万円非課税投資額となります。また、 iDeCoや企業型DCでは、20年以上の加入期間が確保できますので、その間の非課税期間を考えれば、非常に大きいメリットではないでしょうか。加えて、企業型DCの場合には、原則会社が掛金を拠出する制度です。掛金の負担なく運用でき、その運用益は非課税となるならば、大きな税制優遇となるのではないでしょうか。

| 一般NISA | つみたてNISA | iDeCo | 企業型DC | |

| 非課税期間 | 5年

(ロールオーバーあり) |

20年 | 原則65歳 | 原則70歳

※ただし、企業によって 規約に定めることで、加入可能年齢が異なる。 |

| 年間投資限度額 | 120万円 | 40万円 | 144,000円〜816,000円 | 最大660,000円 |

| 投資商品 | 可株式、ETF、投資信託など | 投資信託など | 投資信託、定期預金、保険など | |

| 引き出し | 途中で引き出しOK | 原則60歳まで引き出し不可 | ||

| 税制メリット | 運用益・配当金非課税 | 運用益・配当金非課税

掛金が全額所得控除 |

運用益・配当金非課税

掛金が全額非課税(会社) |

|

①自分に合ったおすすめの制度の選び方のポイント

「一般NISA」「つみたてNISA」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「企業型DC(企業型確定拠出年金)」のいずれの場合でも、掛金を運用するのは本人。運用次第で受給できる金額が異なります。自身に合った制度を活用したいものです。そのうえで、どの制度を選ぶべきか悩むところです。

老後の資産形成目的であれば「企業型DC(企業型確定拠出年金)」

長期に渡って資産運用できるうえ、運用益の非課税や年金・一時金の所得控除は、大きなメリットです。原則、60歳まで引き出すことはできませんが、逆に将来の資産形成を行ううえでは安心です。

企業型DCとiDeCoの併用ができるようになりましたが、企業型DCは税制メリットに加え、社会保険料への効果もあるため、企業型DCでまとめて積み立てを行うほうが効率的です。

iDeCoより企業型DCを優先するのは、管理費用の負担や投資教育の面からメリットが大きいのもその理由です。NISAも同様ですが、投資の基本的な知識は必要です。比較的投資初心者でも運用しやすい制度ではありますが、着実に運用していくには投資の勉強も必要でしょう。その点で、企業型DCは、従業員への投資教育を行いますので、投資初心者にとっては、安心です。

老後の資産形成は企業型DC、流動性の高い資産形成はNISAで

老後の資産形成に強い企業型DCや iDeCo。一方で、数十年という長い間引き出しができないため、途中で資金が必要となったときに困ってしまうといった場合もあります。もちろん、始める前の資金計画は必要ですが、急遽資金が必要になることもゼロではありません。その点では流動性のあるNISAには強みがあります。確定拠出年金制度である企業型DCや iDeCoを活用しつつ、NISAで流動性ある資産を手当しておくといった活用も可能です。

5. まとめ

NISAや iDeCo、企業型DCといったさまざまな税制優遇制度。それぞれの特徴をよく理解して、活用していくことが重要な時代になってきました。そのなかでも、会社員であれば、企業型DC(企業型確定拠出年金)はぜひとも活用したい制度です。