新NISAとは?これまでの制度の違いも簡単にわかりやすく解説します!

新NISAとは?これまでの制度の違いも簡単にわかりやすく解説します!

2024年から新NISAが始まりました。従来のNISA制度から拡充され、投資をする際には有効活用するとよいでしょう。

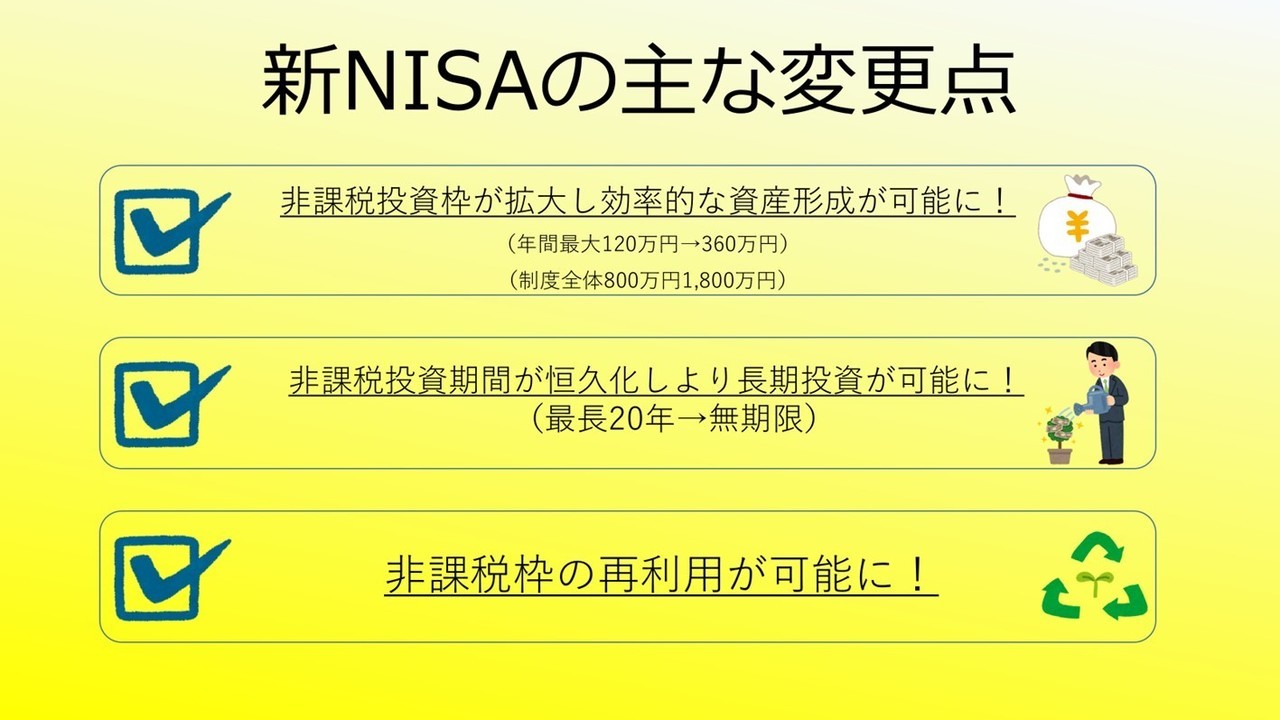

非課税投資枠が拡充され効率よく資産形成できるようになっただけでなく、非課税保有期間が無期限化されたことで、利便性が向上しています。

今回は、新NISAの制度やこれまでのNISAとの違いについて、わかりやすく解説します。

1. 新NISAの概要・仕組みと基本情報

新NISAは従来のNISAが拡充された新しい枠組みです。非課税で投資できる環境が整備されており、効率よく資産運用を進めるうえで有効活用すべき制度といえるでしょう。

なお、新NISAの枠組みは以下のとおりです。

| 新NISA | ||

|---|---|---|

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |

| 制度併用可否 | 併用可 | |

| 口座開設期間 | 恒久化 | |

| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |

| 非課税保有限度額(総枠) | 1,800万円 | |

| (内枠)1,200万円 | ||

| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |

| 投資対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等(除外条件あり) |

| 買付方法 | 積立 | スポット・積立 |

NISAは、そもそも少額から投資を行う方のために2014年1月にスタートしました。つみたてNISAやジュニアNISAなど新制度の導入を経て、2024年1月に新NISAの運用が始まりました。

通常の投資は、売却益を得たときや配当金・分配金などの運用益を得られたときに約20%の税金が課されます。しかし、NISAであれば年間360万円、制度全体で1,800万円まで非課税で投資できるため、効率よく資産形成を行えます。

2. 新旧NISAの違いとその特徴

2023年12月まで、NISA制度は「一般NISA」と「つみたてNISA」に分かれていました。それぞれの制度を比較すると、以下のようになります。

| 新NISA | 旧NISA(一般NISA) | 旧NISA(つみたてNISA) | |

|---|---|---|---|

| 年間投資上限額 | 360万円(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円) | 120万円 | 40万円 |

| 非課税保有期間 | 無期限 | 5年間 | 20年間 |

| 非課税保有限度額 | 1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円) | 600万円 | 800万円 |

| 投資対象 | つみたて投資枠:つみたてNISAと同じ

成長投資枠:一般NISAと同じ(一部除外あり)

|

株式投資信託

国内・海外上場株式 国内・海外ETF、ETN(上場投資証券) 国内・海外REIT 新株予約権付社債(ワラント債) |

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |

以下で、それぞれ詳しく解説します。

①年間投資上限額の拡大

年間投資上限額が360万円に拡大され、より多くのお金を非課税投資に充てることが可能になりました(制度全体で1,800万円まで)。一般NISAは120万円まで、つみたてNISAは40万円までだったため、新NISAへの変更に伴って資産運用の選択肢が広がったといえます。

多くの資金を非課税で運用できれば、資産形成の効率も向上します。さらに、購入する資産配分の自由度が増し、さまざまな金融商品に分散投資しながらリスクを軽減できるでしょう。

②非課税保有期間が無期限化された

新NISAでは非課税保有期間が無期限化されています。従来のNISAは、一般NISAは5年、つみたてNISAは20年と非課税保有期間が定められていましたが、新NISAでは好きなだけ非課税で保有できます。

これにより、資産運用中に残りの非課税保有期間を気にする必要がなくなります。また非課税で保有できる期間が長くなれば、より大きな複利効果を得られるため、効率よく資産形成できるでしょう。

時間をかけて資産を育てることで、より多くの利益を得られる可能性が高まります。新NISAを始める際には、長期投資を意識するとよいでしょう。

時間をかけて資産を育てることで、より多くの利益を得られる可能性が高まります。新NISAを始める際には、長期投資を意識するとよいでしょう。

③非課税投資枠を再使用できるようになった

新NISAでは、非課税投資枠を再利用できます。非課税で運用している資産を売却すると、翌年に売却した商品の取得金額分だけ非課税投資枠が復活します。

例えば、以下のようなケースで考えてみましょう。

1. 100万円で投資信託を購入した

2. その後、150万円に値上がりした

3. お金が必要になったため、150万円分を売却した

この場合、投資信託を売却した翌年に非課税枠が100万円分(取得金額)復活します。

従来のNISAでは、このような非課税枠が復活する仕組みがありませんでした。つまり、非課税枠で金融商品を購入してその後に売却すると、その非課税枠は利用できなかったのです。

再利用できる仕組みが整備されたことで、柔軟に運用しているお金を引き出せます。例えば、運用している途中で住宅資金や教育資金、親の介護資金などを用意するためにNISA口座から引き出したとしても、翌年以後に再び非課税投資を行えます。

④制度そのものが恒久化された

従来のNISAは制度が時限でしたが、新NISAは制度そのものが恒久化されました。いつでもNISA口座を開設でき、投資のハードルが低くなったといえるでしょう。

一般NISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年までと決まっており、投資を始めるタイミングが遅れると非課税投資できる期間を最大限利用できなくなるデメリットがありました。

しかし、制度そのものが恒久化されたことで、いつ投資を始めても制度の終わりを気にする必要がなくなりました。これにより、非課税投資のメリットを最大限活かせます。

④つみたて投資枠と成長投資枠が併用できる

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できます。従来のNISAは一般NISAかつみたてNISAのいずれかを選択する必要がありましたが、NISAは一つの制度内でつみたて投資枠と成長投資枠の使い分けが可能です。

つみたて投資枠で購入できる商品は金融庁が厳選した投資信託に限られており、購入方法も積立方式である必要があります。

一方で成長投資枠は投資信託や株式、ETF(上場投資信託)などさまざまな商品を購入でき、購入方法も積立方式だけでなくスポット的に購入できます。

3. 新NISAのメリットとは?

新NISAを活用すると、資産形成の効率が格段に向上します。制度そのものが柔軟になったため、自分の目標に合わせた資産運用を行えるでしょう。

以下で、新NISAの具体的なメリットを解説します。

①十分な老後資金を準備できる

新NISAを活用することで、十分な老後資金の準備を行うチャンスが広がります。非課税保有期間が無期限化されたため、リタイア後の生活を見据えて計画的に資産を運用できる制度設計となりました。

一般的に、運用期間が長くなるほど大きな複利効果を得られます。複利効果とは、運用益が元本に加えられて投資元本が増え、効率よく資産形成できる効果です。

より長期的な資産運用が可能となった点は、長期投資できる方にとってメリットが大きいでしょう。積立を通じてリスクを分散できるため、着実に老後に向けた資産形成を行い、経済的な安心を得られるでしょう。

関連記事

制優遇が魅力の「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」「企業型DC」自分に合う制度はどれ?それぞれの制度の特徴を解説します。

②柔軟な運用が可能に

新NISAでは、柔軟な資産運用が可能です。いつでも運用している資産を売却して資金化でき、売却した資産の取得価額分が翌年に復活するため、資金ニーズに応じて柔軟に投資できます。

また、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できるため、長期的な投資と短期的な投資が可能です。投資配分や運用方針の設定が従来よりも自由度が増し、時代や市場の変化に応じた投資戦略を柔軟に採用できます。

運用の自由度と柔軟性が高いと、さまざまな選択肢が生まれます。さまざまな投資手法を試しながら自分に合った方法を模索し、着実に資産を増やせるでしょう。

4. 新NISAのデメリットと注意点

効率よく資産形成を進められる新NISAですが、利用する際にいくつかのデメリットや注意点が存在する点を押さえておきましょう。

まず、新NISAは運用益が非課税になる制度なので、そもそも投資をしなければメリットを享受できません。投資をする気がない方にとって、新NISAの魅力は感じられないでしょう。

投資にはリスクがあるため、元本保証ではありません。場合によっては、元本割れが生じ損失を被って終わってしまう結果に終わる可能性もあります。

資産運用の知識がなく、理解しないまま安易に金融商品を購入すると、結果的に損失を出して撤退する事態になりかねません。

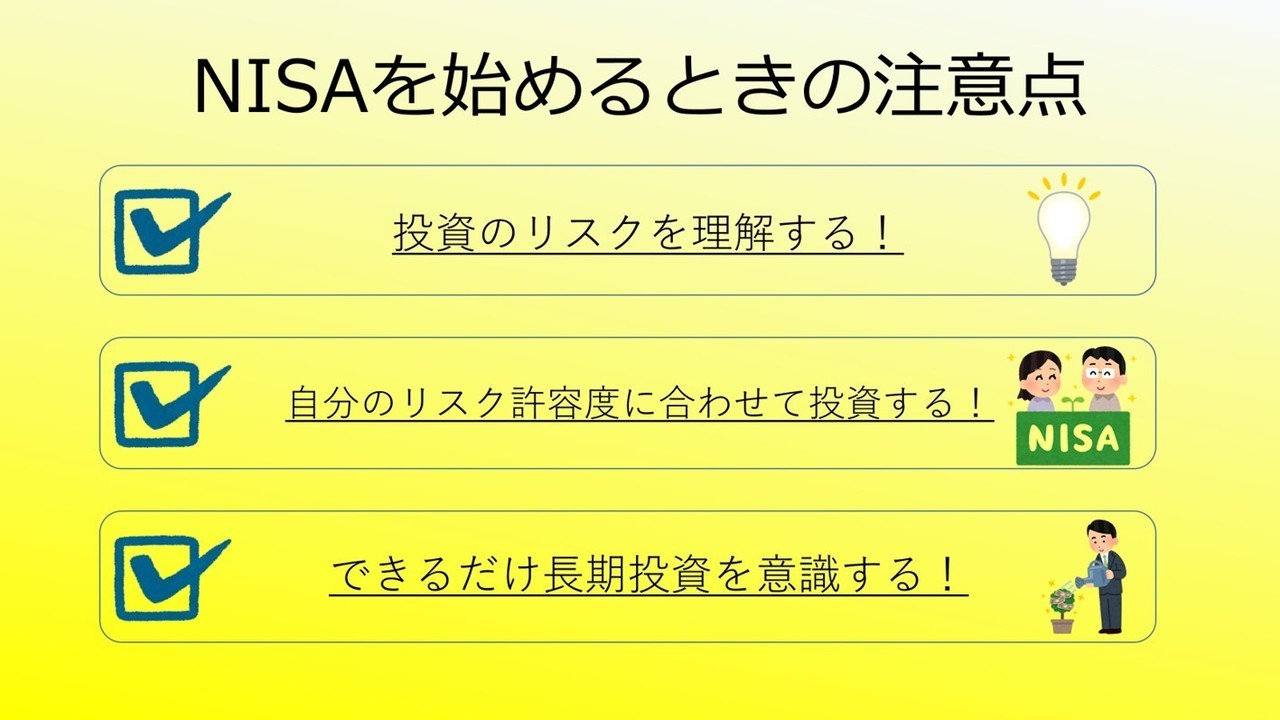

新NISAを始める際には、前提として以下の点を押さえておきましょう。

● 投資のリスクを理解する

● 自分のリスク許容度に合わせて投資する

● できるだけ長期投資を意識する

計画的に情報収集を行い、自分にとって最適な投資法を探りながら実体験を積んでいきましょう。

5. 旧NISAと新NISAの関係について

2023年12月までの旧NISAを行っていた方は、新NISAと併用できます。

旧NISA口座で新規に金融商品を購入することはできませんが、そのまま運用し続けることが可能です。

①旧NISAと新NISAは別制度

旧NISAと新NISAは別制度なので、それぞれ運用している資産は別枠で管理されます。旧NISAで運用している資産は、非課税保有期間が終了するまで、口座を変えることなく運用し続けることが可能です(売却も可能です)。

ただし、2024年以降は旧NISAで新規投資を行えません。つまり、「旧NISAでそのまま運用し続けるか」「売却するか」を選択する必要があります。

また、旧NISAの利用状況が新NISAの非課税投資枠に影響することはありません。旧NISAと新NISAを併用すると多くの非課税枠を活用できるため、特段売却する事情がなければ、そのまま運用を続ければよいでしょう。

②旧NISAから新NISAへの移行(ロールオーバー)はできない

旧NISAと新NISAは別制度なので、運用している資産の移行はできません。

もし旧NISAで運用している商品を新NISAの口座に移行したい場合は、一旦売却して現金化したうえで、新NISA口座で買い直す必要があります。

6. 新NISAの始め方手続きの詳細

新NISAを利用する際には、まずNISA口座を開設する必要があります。口座を開設する金融機関を選択して、手続きを進めなければなりません。

具体的な流れは以下のとおりです。

1. 希望する金融機関を選択する

2. 金融機関のホームページで口座開設を進める

3. 口座開設に必要な書類が届いたら、必要事項を記載し必要書類とともに返送する(インターネット上で手続きできることもある)

新NISA口座を開設できるのは1人につき1口座なので、口座開設の申し込みをしたあとに税務署による照会が行われます。

金融機関によって差がありますが、口座開設までに1週間~2週間程度かかることもあります。

7. まとめ

新NISAを活用すれば、効率よく資産形成を進められます。つみたて投資枠と成長投資枠にわかれており、長期投資だけでなく短期的に利益を得ることも可能です。

ただし、一般的に運用期間が長いほど得られるリターンが安定するうえに、得られる複利効果が大きくなります。投資初心者の方は、長期的に運用する視野で新NISAを活用するとよいでしょう。

特に、新NISAは旧NISAとは異なり非課税投資期間が無期限です。より長期的に資産形成できる枠組みとなっているため、長期投資をしたほうが結果的に安定的なリターンを得られる可能性が高いでしょう。

関連記事