全国対応のスムーズな企業型確定拠出年金の導入なら

(株)日本企業型確定拠出年金センター

確定拠出年金運営管理機関番号794

東京神田事務所:東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル6階

名古屋駅前事務所:愛知県名古屋市中村区名駅三丁目4番10号 アルティメイト名駅1st 3階

特別休暇とは?

有給休暇や欠勤・特別休暇との違いや給料の計算方法を解説

特別休暇は、労働基準法上の法定休暇とは異なり、各企業が独自に制定する任意の休暇制度です。特別休暇の具体例としては、慶弔休暇や病気のときに利用する休暇が挙げられます。

特別休暇は、従業員が特定の事情により業務を離れざるを得ない状況に配慮するための福利厚生制度といえるでしょう。

また、特別休暇が有給か無給かは企業の規定によって異なります。事前に企業内でルールを定めておけば、労使間のトラブルを防げるでしょう。

特別休暇を理解していきましょう。

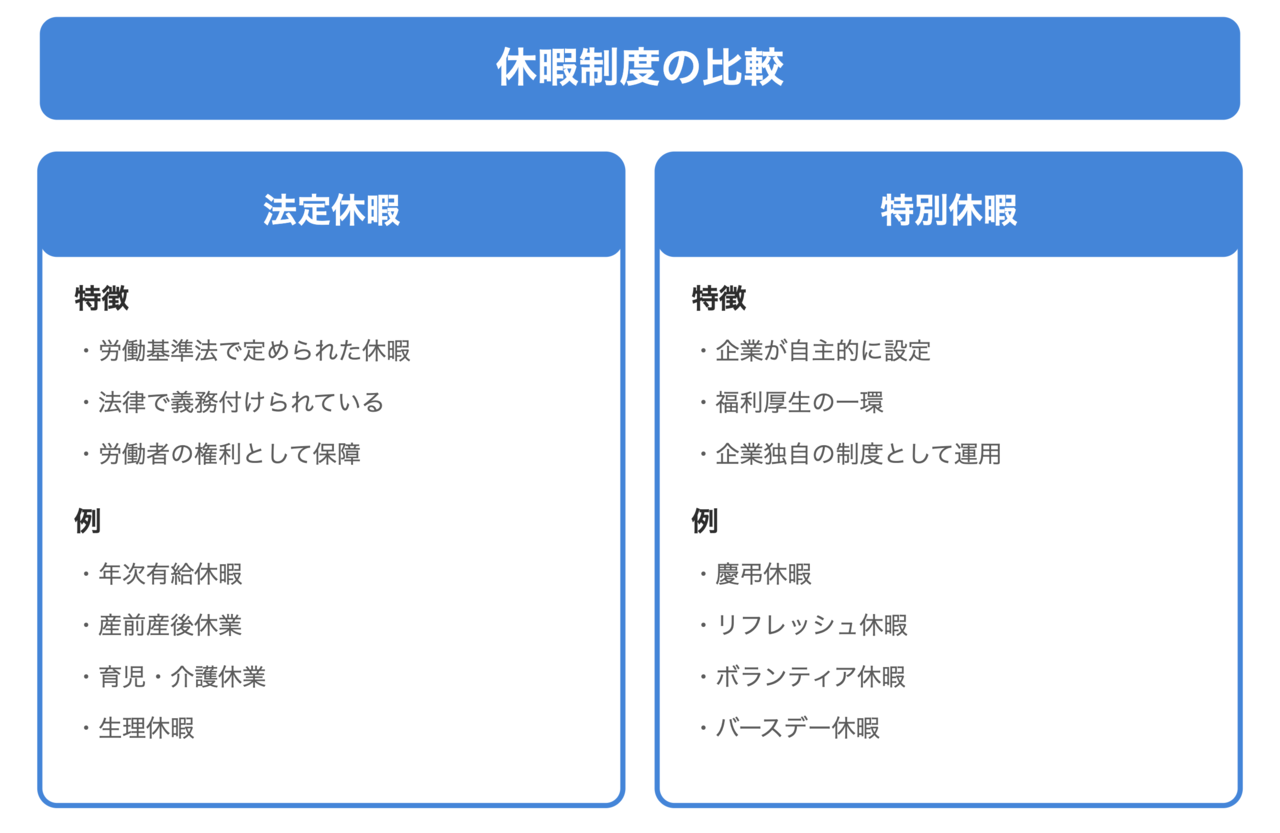

特別休暇とは、法律で義務付けられることなく、企業が自主的に設定する休暇制度の一つです。法的には「法定休暇」に該当せず、労働基準法で規定されている年次有給休暇や育児休業とは異なります。

法定休暇は労働者の権利として法律で厳密に規定されている一方で、特別休暇は企業が独自に導入できる点が特徴です。「従業員の状況に応じて取得できる休暇」なので、特別休暇の種類が豊富な企業ほど、福利厚生が充実しているといえるでしょう。

近年では柔軟な働き方が求められる中で、特別休暇を充実させる企業が増加傾向にあります。これにより、従業員のワークライフバランスの実現やモチベーションアップ、さらには生産性の向上が期待されています。

労働基準法における休暇の分類を確認していきましょう。

労働基準法では、休暇を「法定休暇」と「特別休暇」の2つに分類しています。法定休暇には、年次有給休暇や育児休業、産前産後休業などが含まれており、これらは法令に基づいて従業員に付与が義務付けられています。

一方で、特別休暇は企業の裁量によって設定されるため、種類や名称は企業によって異なります。

以下で、法定休暇と法定外休暇の違いについて見ていきましょう。

法定休暇は法律で義務付けられている休暇で、従業員が適切な条件を満たした場合には、企業は必ずこれを付与しなければなりません。

特別休暇は、企業が法律の範囲外で独自に設ける休暇のことであり、労働契約や就業規則に基づいて運用されています。

それぞれの代表的な休暇をまとめると、以下のとおりです。

| 法定休暇 | 年次有給休暇 産前産後休業 育児休業 子の看護休暇 生理休暇 介護休業 介護休暇 |

| 特別休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 慶弔休暇 リフレッシュ休暇 バースデー休暇 病気休暇 |

特別休暇は企業が独自に定めるものなので、企業によっては特別休暇が何もない、という可能性があります。

特別休暇と有給休暇・欠勤の違いについて解説します。

特別休暇と有給休暇、欠勤はそれぞれ性質が異なります。

賃金が発生するのか、人事評価に影響があるのかなど、さまざまな違いがある点を押さえておきましょう。

有給休暇は「年次有給休暇」とも呼ばれ、労働者が当然に有する権利です。有給休暇は、その名のとおり、休んでも1日あたりの賃金が支払われます。

なお、有給休暇は労働基準法に基づいて全ての企業に義務付けられています。「雇い入れの日から6ヶ月経過していること」「その期間の全労働日の8割以上出勤したこと」の要件をクリアしていれば、従業員へ年次有給休暇を付与しなければなりません。

一方、特別休暇は法律で義務付けられているものではなく、内容や運用方法は企業によって異なります。特別休暇で賃金が支払われるかどうかは、企業次第です。

有給の形式を採用する企業もあれば、無給で休暇のみを提供する企業も見られます。無給となる場合は、その日1日分の賃金を控除して計算しなければなりません。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

企業として、無給休暇という制度の導入や特別休暇を無給とすること自体、違法ではありません。「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、特別休暇の日に賃金を支払わなかったとしても何ら問題はありません。

特別休暇の種類と特徴について解説します。

特別休暇には多種多様な種類があり、それぞれの休暇が異なる目的や条件で設けられています。企業ごとに導入される休暇制度には違いがありますが、具体的にどのような特別休暇の例があるのか見ていきましょう。

慶弔休暇は、結婚や家族の葬儀、あるいは親しい人々の特定の重要なイベントに出席する際の休暇です。「忌引休暇」という名称が用いられることもあります。

慶弔休暇の日数は各企業の就業規則によって異なりますが、一般的には3日から5日程度です。企業によっては、親密度や血縁関係に応じて日数が調整される場合もあり、場合によってはさらに柔軟な対応がされることもあります。

リフレッシュ休暇は、年次有給休暇とは別に、長期間の勤務で蓄積した心身の疲れを癒すために導入される休暇制度です。従業員が心身をリセットし、仕事への意欲や集中力を高めることを目的としており、福利厚生の充実化の一環で導入する企業が見られます。

実際に導入している企業では、一定期間の勤務や業績目標を達成した従業員に対して、リフレッシュ休暇を提供しています。「勤続年数10年ごとに10日」のように、長期勤続に対する報奨として設定するケースもあるようです。

コロナ関連休暇は、新型ウイルスの影響を受けて特別に設けられた休暇制度です。新型コロナウイルス感染症が全世界的に流行したことで、従業員の健康を守りながら、業務を継続するための対策として導入されました。

従業員が感染の疑いがある場合や濃厚接触者として指定された場合に、十分な療養や健康観察期間を確保することを目的としています。

経済の正常化や脱コロナが進んだことで、コロナ関連休暇の制度そのものを廃止する企業もあります。

特別休暇の取得と給与計算の運用方法を確認しましょう。

特別休暇を取得する際は、特別休暇が有給か無給かによって計算方法が異なります。

従業員が特別休暇を取得する際には、その休暇が有給であるか無給であるかが、給与計算における重要なポイントです。有給の特別休暇であれば、原則として給与は減少することなく支給すれば足ります。

一方で、無給の特別休暇を取得した場合には、取得日数に応じて給与を控除する必要があります。また、特別休暇が賞与の計算に影響を与える場合は、その旨をきちんと就業規則で明文化しておく必要があるでしょう。

特別休暇が無給の場合、特別休暇を取得した日に関しては給与を減額します。たとえば、月給制の場合は「月の給与額÷月の所定労働日数×欠勤日数」で減額計算をしなければなりません。

なお、実際の減額計算は企業の就業規則によって異なるケースがあります。「特別休暇は有給なのか、無給なのか」「無給の場合、どのように減額計算をするのか」を、きちんと明文化しておきましょう。

業種や企業規模による運用の違いを見ていきましょう。

特別休暇の運用は、業種や企業規模によってさまざまな違いが見られます。一般的に、大企業では福利厚生が充実しており、特別休暇の制度が豊富に用意されている傾向です。

また、比較的財務的な余裕がある大企業では、有給の特別休暇を用意している企業が多く見られます。慶弔休暇や病気休暇を取得したときでも、その日分の給与を保証し安心して働ける環境を整備しています。

一方、中小企業は大企業ほど特別休暇の制度が充実していないのが一般的です。人手不足や限られたリソースが原因で、特別休暇を積極的に導入・運用することが難しい企業も少なくありません。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

ただし、中小企業でも十分に人手を確保したり業務を効率化・省力化したりしれば、福利厚生を充実化できる可能性があります。福利厚生を充実化させて従業員のニーズに応える姿勢を示すことが、中長期的な企業の競争力向上につながるでしょう。

企業型確定拠出年金がおすすめの理由を説明します。

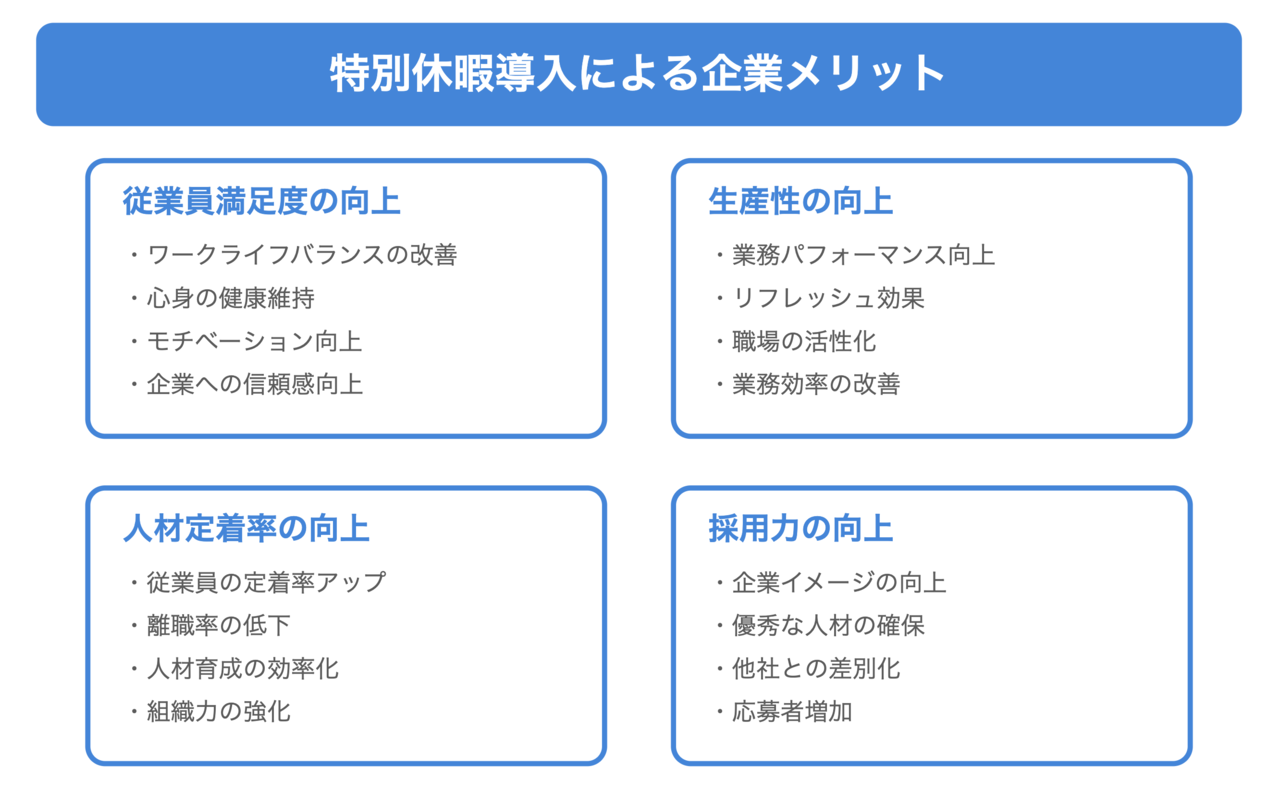

特別休暇の導入は、企業の成長や従業員の働きやすさに大きく貢献します。特別休暇制度があることで、従業員は自分のライフステージや個別の事情に応じて柔軟に休暇を取得でき、仕事と私生活のバランスを改善することができます。

従業員の満足度を高めて、企業への信頼感や忠誠心を深める効果を得られれば、企業側としては人材の定着率向上にもつながるでしょう。

特別休暇の導入は、従業員の満足度を向上させる効果的な施策です。従業員が自分の健康管理や家庭の時間を確保しやすくなれば、リフレッシュした状態で業務に向かえるようになるでしょう。

また、「企業は従業員を想ってくれている」と感じてもらえれば、職場定着にもつながります。従業員の心身の健康が守られ、モチベーションが向上すれば、仕事におけるパフォーマンスが向上することが期待できます。

職場選びの際に、福利厚生の充実具合を重視する求職者は少なくありません。特別休暇が充実している企業は「福利厚生が手厚い」という印象を与えることができ、魅力が伝わりやすくなります。

競争の激しい人材獲得競争で、人材を確保するためにも、特別休暇を充実させることは効果的でしょう。他社との差別化を図り、従業員が安心して働ける制度を整備すれば、採用力が向上し人材不足のきっかけになります。

働きやすい環境を整備すれば求職者から選ばれやすくなり、質の高い人材を採用するチャンスを増やせます。その結果、業務生産性が向上し企業の競争力を高め、長期的な企業の発展につながる好循環を生み出せるでしょう。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

特別休暇の効果を最大限に引き出すためには、従業員が気軽に利用できる環境を整え、導入後の運営や管理体制もしっかりと整備することが必要です。従業員が「使いやすさ」「安心して取得できる安心感」を感じられるような環境を整備しましょう。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

昨今は平均寿命が延びており、寿命よりも資産寿命が先に尽きてしまう「長生きリスク」が懸念されています。長生きリスクを軽減するうえで、計画的に老後資産を用意できる企業型DCは注目を集めています。

企業型DCは、企業が掛金を拠出して従業員が運用する仕組みです(従業員が掛金を拠出する仕組みもあります)。従業員が自ら定期預金や投資信託の中から運用商品を選択し、60歳以降に運用成績に応じた年金または一時金を受け取ります。

企業型DCは、運用益が非課税になる税制メリットがある点が特徴です。通常の投資よりも有利な条件で投資できるため、効率よく老後資産を形成できます。

企業としては、企業型DCを導入することで福利厚生の面での魅力が向上し、優秀な人材を採用しやすくなるでしょう。特別休暇の導入とあわせて企業型DCも導入すれば、従業員の満足度が上がるだけでなく、企業全体のイメージアップや組織の安定強化にもつながります。

まずは無料相談にお申込みください。

特別休暇の制度は、企業や従業員にとって多くのメリットをもたらします。働きやすい職場環境を構築するうえで特別休暇は重要な役割を果たしており、従業員の定着や労使間の信頼関係強化にもつながるでしょう。

特別休暇制度を導入する際には、就業規則や社内規定を事前に確認し、適切に手続きを進める必要があります。企業側が特別休暇の制度を分かりやすく説明し、従業員が不安なく利用できる環境を整えれば、実効性も保てるはずです。

特別休暇に加えて、従業員の生活の質を向上させることができる福利厚生制度が企業型DCです。従業員の老後資産の形成を支援し、将来に対する経済的不安を軽減するために、大切な役割を果たしています。

福利厚生が充実している企業には、従業員からの信頼を得られるだけでなく、優れた人材を確保できる強みがあります。特別休暇制度や企業型DCを積極的に活用し、組織全体で働きやすい環境を目指しましょう。

企業型確定拠出年金コンサルタントのアドバイス

企業型DCの導入を検討している方は、日本企業型確定拠出年金センターへご相談ください。無料相談を通じて、貴社にぴったりな制度を提案させていただきます。

YouTube『DCチャンネル』更新中!